一行代码不用写,AI看论文自己”生“出代码库,科研神器再 1 学术界如何应对AI挑战

摘要:

近日,不少高校相继颁发“AI禁令”,规范学生使用生成式人工智能的行为。有学生依旧依赖AI,并想出了用AI工具给论文“降AI味”的办法。学术创作与AI工具之间的矛盾如何解决成为关注焦...

摘要:

近日,不少高校相继颁发“AI禁令”,规范学生使用生成式人工智能的行为。有学生依旧依赖AI,并想出了用AI工具给论文“降AI味”的办法。学术创作与AI工具之间的矛盾如何解决成为关注焦... 近日,不少高校相继颁发“AI禁令”,规范学生使用生成式人工智能的行为。有学生依旧依赖AI,并想出了用AI工具给论文“降AI味”的办法。学术创作与AI工具之间的矛盾如何解决成为关注焦点。

AI写作往往存在拼凑感强的问题,代写机构也不靠谱。保研武汉大学的小蔡曾借助AI完成本科毕业论文,他发现AI可以节省时间、提高效率,但直接改写AI提供的文本会有很强的拼凑感。合理使用AI会事半功倍,反之则可能适得其反。河北某大学大四学生小张为了图方便选择了论文代写机构,结果发现这些机构也使用了AI,导致论文质量低下。很多学校开始查学生论文的“AI率”,这样的论文无法通过检测。

记者搜索社交平台发现,AI代写和人工代写名头的帖子比比皆是。一位工作人员表示,AI生成论文每千字15元,一篇万字论文150元左右。如果过不了查重软件的AI检测,还可以进行“降AI”操作。小张介绍,可以通过删去逻辑性关键词并整合段落来降低“AI率”。

“降AI率”逐渐成为一门生意,背后暗藏风险。一些软件虽然可以提供相应服务,但客观上存在诈骗风险。北京数字经济与数字治理法治研究会副秘书长黄尹旭指出,所谓“识别AI”是通过专门模型学习AI输出特点,一些软件虽然提供服务,但存在复检风险。去年末,复旦大学发布了关于在本科毕业论文中使用AI工具的规定,成为国内首个专门针对AI工具管理的文件。随后,多所高校相继发布类似规定。一些艺术类院校也开始约束毕业论文使用AI的行为。

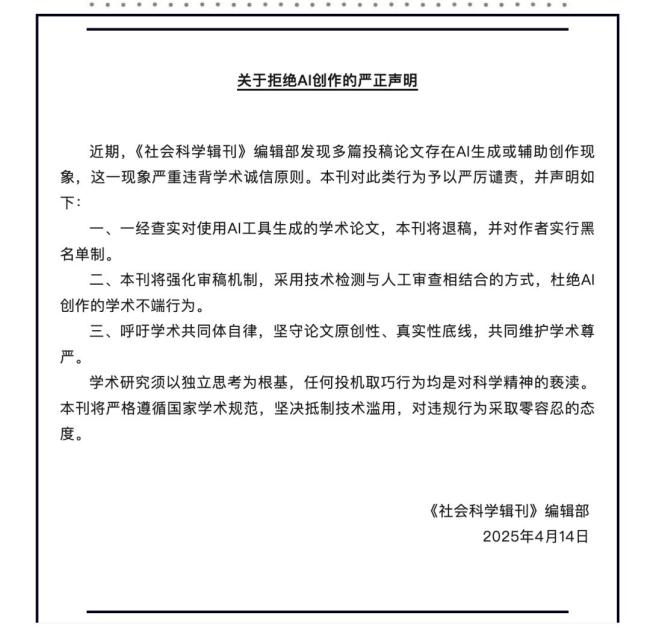

为论文“AI率”立规矩的不仅是高校。4月14日,《社会科学辑刊》发文谴责用AI生成或辅助创作学术论文的现象,并宣布对查实的论文作者实行黑名单制。总编辑李学成透露,从2024年底便发现投稿论文中有使用AI创作的苗头,此后这类情况越来越多。他认为,随着AI创作的论文比例越来越高,不仅增加了期刊编辑部的检测工作量,还缺乏学术创新,阻碍青年人才独立思考和写作能力的培养。

许多期刊和机构允许AI工具在文字撰写过程中的适度使用。例如,中华医学会杂志社明确,AI可用于论文的语言润色和翻译,提升可读性,但不能用于整篇论文或重要部分的撰写。中华医学会杂志社新媒体部主任沈锡宾表示,AI工具有双面性,虽然存在学术不端风险,但确实能辅助提升科研产出的效率。目前,《社会科学辑刊》编辑部使用了多家平台提供的AIGC检测工具。李学成认为检测手段相对科学和严谨,如果检测出来的AI创作疑似度超过20%,论文会被直接退稿。

AI工具的发展给学术工作者带来了前所未有的焦虑。原创意识是一种珍贵的自觉,需要建立在对专业神圣性的深度信任之上。教育者的另一个焦虑是,AI生成论文严重缺乏人文主义精神和批判性,但它的高速简便却吸引着学生竞相采用。预防AI生成论文或许只是一个大问题的子命题。技术手段与技术治理手段会在一定时间内达到均衡,更精准化的AI检测工具早晚会出现。