掀起875亿史上最大融资潮,比亚迪、小米、蔚来要干什么?

摘要:

新年以来香港资本市场明显复苏,低迷不振长达4年之后的港股,终于迎来了像样的反弹。进入3月,港股开始在高位盘桓,随之而来的是规模罕见的再融资潮。11日,比亚迪宣布通过H股配售融资43...

摘要:

新年以来香港资本市场明显复苏,低迷不振长达4年之后的港股,终于迎来了像样的反弹。进入3月,港股开始在高位盘桓,随之而来的是规模罕见的再融资潮。11日,比亚迪宣布通过H股配售融资43... 新年以来香港资本市场明显复苏,低迷不振长达4年之后的港股,终于迎来了像样的反弹。

进入3月,港股开始在高位盘桓,随之而来的是规模罕见的再融资潮。

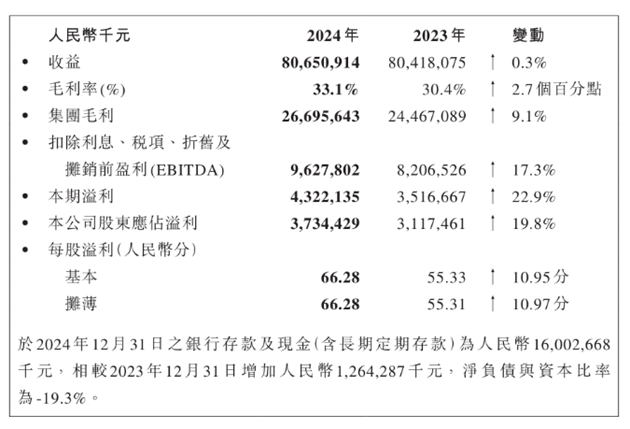

11日,比亚迪宣布通过H股配售融资433.83亿港元,为全球汽车史上最大规模;27日,蔚来完成37亿元人民币新股发行;月底,小米集团以"先旧后新"方式启动397亿元配股。三大巨头单月融资总额突破875亿港元,这个数字相当于2020年整个中国新能源汽车行业全年融资额的1.8倍。

与七年前蔚来汽车登陆纽交所时,投资人争相押注"中国特斯拉"的狂热不同,这次融资潮呈现出明显的理性转向。翻阅三家公司公告可以发现,"电池技术创新""智能驾驶系统开发""全球市场布局"成为最高频词汇——这与其说是一场资本盛宴,不如说是技术攻坚的军备竞赛。

时间倒回2018年9月12日,蔚来汽车在纽交所敲钟时,招股书里"计划建设覆盖主要城市的换电网络"的承诺,让华尔街看到了重资产运营的魄力。彼时,蔚小理三家的IPO融资总额约36亿美元,主要用于解决生产资质、工厂建设等生存问题。

2020年特斯拉市值突破6500亿美元引发的资本狂欢,则催生了第二轮融资热潮。据高盛统计,2021年中国新能源车企股权融资中,79.6%资金流向产能扩张。这种粗放式增长在2023年遭遇转折,当2024年中科院团队宣布研发出400Wh/kg固态电池,以及2025年3月,宁德时代宣布与特斯拉联合研发的“超快充固态电池”即将量产,这让资本市场更加明确:单一堆产能的时代结束了。

本轮融资的技术指向性,在比亚迪公告中体现得尤为明显。其335.2港元/股的配售价,较公告前收盘价折让仅4.7%,远低于行业平均8%-12%的配股折让幅度。这说明机构愿意为确定性技术买单,对比亚迪而言,刀片电池2022-2024年全球装机量稳居第一,搭载刀片电池的电动汽车,产销量超越特斯拉成为全球第一,这些事实比任何故事都有说服力。"

三家公司的资金用途的趋同性耐人寻味。

比亚迪或将投入"电车技术创新",这与其2024年研发费用同比激增45%形成呼应。虽然未披露具体分配比例,但联系到其2024年12月披露的"坪山基地固态电池中试线已完成设备调试"公告,技术攻坚方向已然清晰。

蔚来37亿元融资中,预估很大一部分将用于智能驾驶系统开发,小米虽未单独披露汽车业务资金分配,考虑到雷军在3月发布会强调的"人车家全生态",资金或将流向智能座舱协同开发等小米汽车的短版。

另外,与早期投资人追捧"市梦率"不同,本轮融资透露出强烈风险管控意识。这种转变在估值模型上体现得更为直接。对比三次融资潮市盈率:2018年蔚来IPO时市销率(PS)高达15.7倍,2021年高峰时理想汽车动态市盈率(PE)突破187倍,而此次比亚迪配售对应PE仅为23倍。

回顾电动车企过去几轮融资浪潮,或许就能理解这场融资潮的本质:当中国新能源汽车渗透率突破60%,资本的游戏规则,已从豪赌黑马变成了强化白马。那些真金白银投入研发的企业,正在重新定义竞争的门槛。