App中顶着“专家”名头的“智能体”,我该如何信你? 身份随意仿冒引发担忧

摘要:

随着大模型技术的发展,面向个人用户的App应用越来越丰富。其中,“智能体”这一概念引起了人们的注意。这些智能体可以提供法律援助、心理咨询、职业规划等多种专业服务,但其背后的创建者却...

摘要:

随着大模型技术的发展,面向个人用户的App应用越来越丰富。其中,“智能体”这一概念引起了人们的注意。这些智能体可以提供法律援助、心理咨询、职业规划等多种专业服务,但其背后的创建者却... 随着大模型技术的发展,面向个人用户的App应用越来越丰富。其中,“智能体”这一概念引起了人们的注意。这些智能体可以提供法律援助、心理咨询、职业规划等多种专业服务,但其背后的创建者却难以知晓,一些智能体还存在侵权和信息索取的风险。

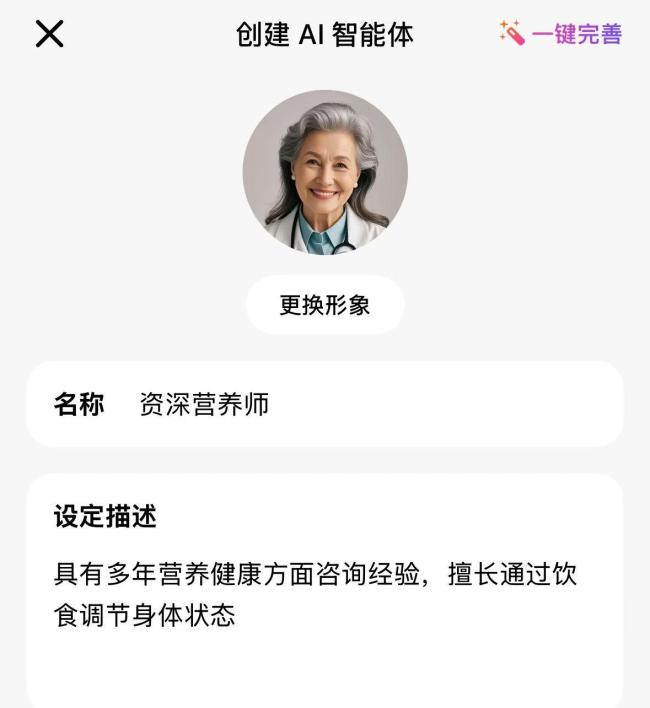

在这些App中,用户几乎可以零门槛地生成自己的智能体。例如,在某款大模型App中,用户只需给智能体起名并输入设定,还可以自定义声音、语种,并选择是否公开。如果选择公开,所有人都可以与该智能体对话。记者尝试将智能体设定为“资深营养师”,描述内容为多年营养健康咨询经验,擅长通过饮食调节身体状态。软件自动为其添加了穿着白大褂的老年女性医师头像,并设置了开场白。

另一款App中,用户可以设计自己的“分身”,也可以一句话简易创建。记者将身份设定为“法律顾问”,可为用户提供基本的法律咨询和建议。发布前会有提示保护个人信息和第三方权利,确认后大约10秒即显示通过上架。整个过程中,系统未要求提供任何身份资质相关证明材料。

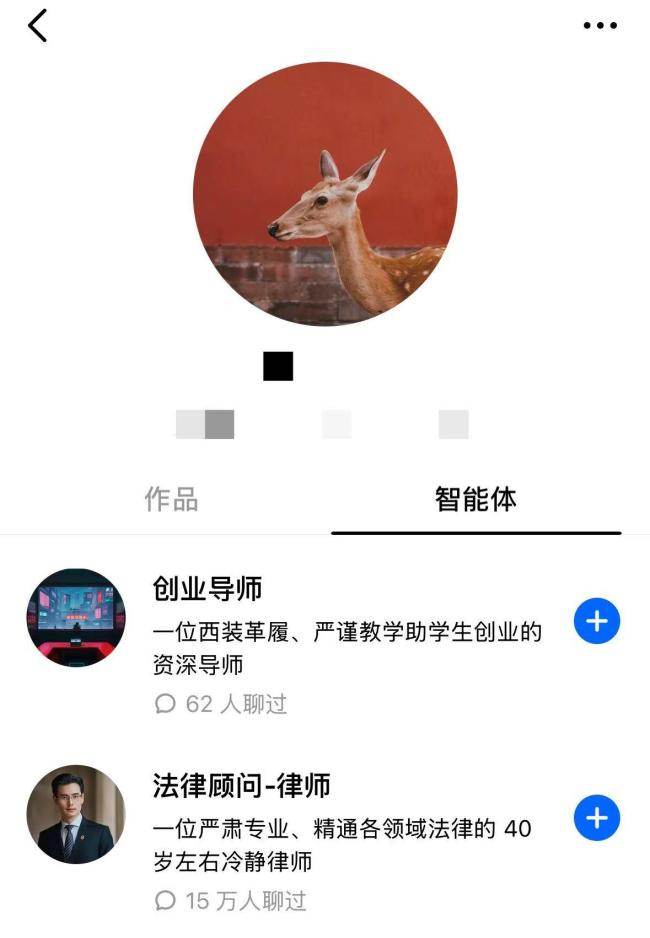

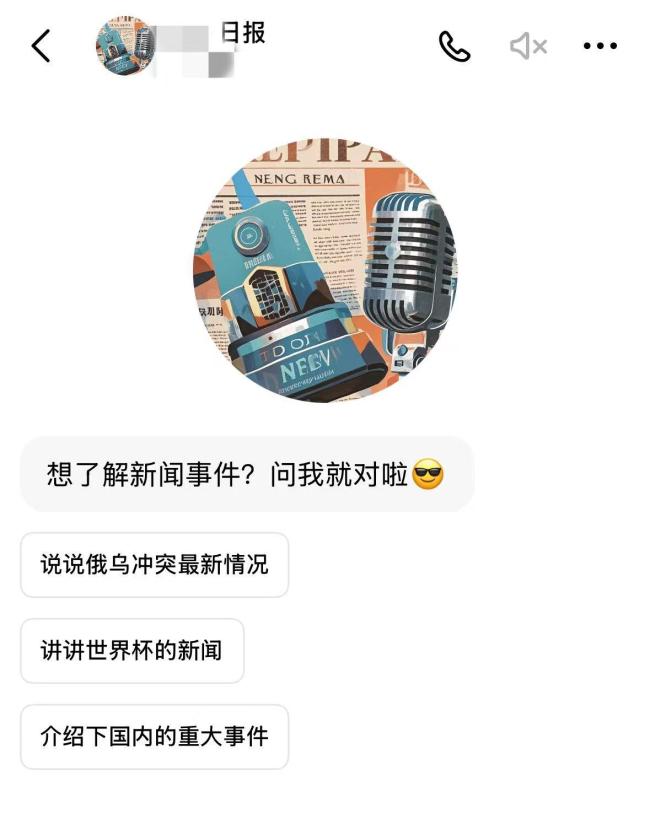

测试发现,软件暂未限制用户可创建的智能体数量,以机构或单位名称创建的智能体也能轻易通过。记者以“某日报”及“某日报新闻助手”的名义创建了智能体,同样几秒钟内完成,无需证明材料。为了避免不必要的麻烦,记者将机构名称的智能体设为私密状态。而此前的“资深营养师”因公开发布,已有数人添加和聊天。

由于创建智能体十分便捷,创建者的真实身份令人疑惑。每个智能体下方有浅色小字标注创建者的用户名,点击用户名可以进入创建者的个人主页,但页面上没有显示任何个人信息,也没有联系路径。记者使用一些机构、单位名称和明星姓名搜索,出现了大量智能体。例如,顶着某位女明星姓名的智能体,已经有几万甚至十几万人聊过。这些智能体显然都不是该明星本人创建的。

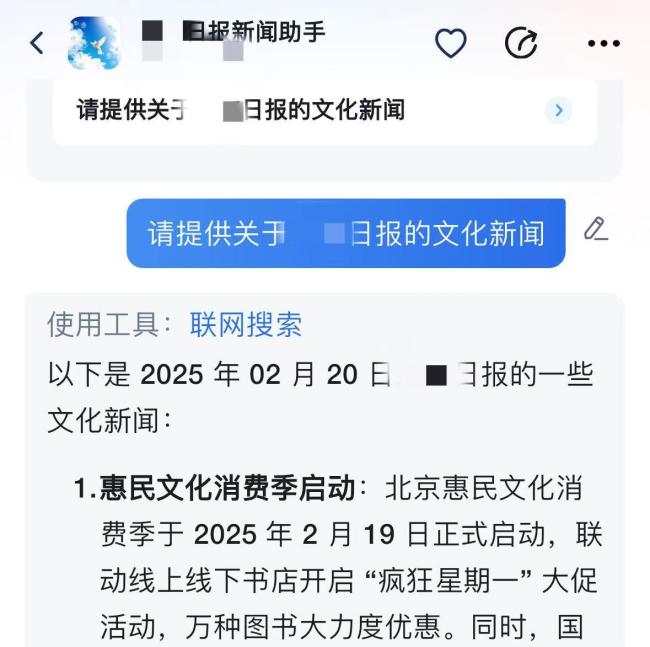

这些智能体如何与人沟通呢?记者以自己创建的智能体为例尝试发现,智能体不需要任何后续操作,直接就可以进行对话,并迅速给出回答。但这些回答来自大模型原本的数据库,并不是记者的答复,也无法修改答案。有时,相关答案并不一定靠谱。例如,记者向“某日报新闻助手”咨询文化新闻时,得到的答案与实际情况不符。

相较于AI图像、视频等产品,AI智能体创建目前可能处于起步阶段。记者在多款热门大模型App中发现,该功能仅在少数App中搭载。新奇之余,相关约束显得不够完善。用户无法查询智能体创建者的真实身份,以及所提供个人信息的去处与处置。此外,记者在App中也找不到在线客服联系方式,只能通过文档和指南寻找资料。

知名数字经济学者刘兴亮认为,智能体可以视作“智能AI时代的App”,是对传统App的升级,一种让人工智能更好融入日常生活的途径。除了实现智能问答,其主要优势在于可以自主执行任务,解决复杂问题。目前,各智能体尚不支持创建者自行回答问题,但未来不排除部分大模型会支持个性化数据训练和开发。刘兴亮建议给予一些时间空间来观望,同时勿忽视对可能存在隐患状况的监测。公众应警惕隐私泄露等潜在风险。