没人能救大众?燃油车霸主转型困局背后的“德国病”

摘要:

在2023年5月10日召开的股东大会上,大众集团董事长Hans Dieter P tsch,被抗议者砸蛋糕示威。背后的原因很直接:曾是燃油车时代引领者的巨头大众,这几年噩耗重重,不...

摘要:

在2023年5月10日召开的股东大会上,大众集团董事长Hans Dieter P tsch,被抗议者砸蛋糕示威。背后的原因很直接:曾是燃油车时代引领者的巨头大众,这几年噩耗重重,不... 在2023年5月10日召开的股东大会上,大众集团董事长Hans Dieter P tsch,被抗议者砸蛋糕示威。

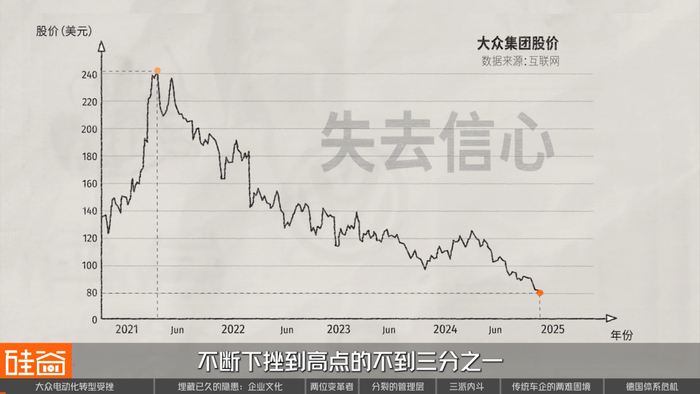

背后的原因很直接:曾是燃油车时代引领者的巨头大众,这几年噩耗重重,不断地关厂和裁员。市场也开始对大众失去信心,公司股价从2021年的近年高点,不断下挫到高点的不到三分之一。

电动化转型太慢,传统车市场份额面临下滑,公司营收也大幅缩减。大众到底发生了什么?

虽然每个大公司都有大公司病,比如说利益各不相同的监事会,长期内斗的管理层,变革者被多次驱逐等等;但与此同时,我们看到大众身上有着几乎所有传统燃油车的缩影,也有德国和欧洲企业如今的困局。

在燃油车们努力朝电动车转型之际,我们来深究一下:什么导致了大众的困境?是公司决策错误?还是注定的命运?

01 电动化转型受挫

首先我们区分一下“大众汽车”和“大众集团”这两个概念。大众集团作为燃油车时代的佼佼者,旗下共有12个子品牌,除了大众汽车外,还有宾利、保时捷、布加迪、奥迪,其中奥迪下面又有兰博基尼和杜卡迪,除此之外还有斯柯达、西雅特、斯堪尼亚(Scania)和曼恩(MAN)等。

曾经,大众集团每年交付量上千万辆,最近几年有所回落,2024年交付量超过900万辆,常年排名第二,仅落后于丰田。然而,如此庞大的汽车巨头正面临着前所未有的挑战,而这个挑战要从2015年开始说起。Chapter 1.1 排放造假引发的战略调整

2015年9月18日,大众被曝柴油汽车存在排放造假问题,利用软件修改了发动机的排放控制策略。这次的事件史称“排放门”,是大众发展史上的一个重要转折点。最终大众为此负担了147亿美元的和解金、并花费182亿美元来弥补这起全球丑闻造成的损失包括汽车召回,时任CEO Martin Winterkorn也因此辞职。

当排放门事件大规模爆发后,大众的企业形象迅速坍塌。此时,公司急需一条新的战略,弥补对环境的污染、冲淡负面影响,来重新获得市场认可,而这项战略就是电动化。2016年,Martin Winterkorn的继任者Matthias Müller,在时任美国总统奥巴马访问德国期间,不仅亲自向奥巴马道歉,还宣称大众将大力进军电动汽车领域。

Chris Reiter

彭博社记者:

这给公司带来了数十亿欧元的损失,以及罚款、召回费用和其他支出,并迫使大众仓促转向电动汽车领域,然而大众并没有做好转型的准备。

这个转型决策来得太迅速,大众并没有准备好。大众原本的计划是在2020年才占据全球电动汽车市场1.0~1.5%的份额,而排放门事件迫使电动化战略提前几年发力。

对外,这可能是转移焦点的公关策略,但实际上对内,大众那时对是否全力做电动车还摇摆不定,甚至直到如今,内部还有不同的对峙力量。这也注定导致了研发上的不顺。

Chapter 1.2 缺失的“电车灵魂”——软件

相比其他传统车企,大众的电动化转型算得上是最早的一批。早在1970年,大众就成立了未来研究中心(Centre for Future Research)用于研发电动汽车。在柴油门丑闻之后,大众宣布大力进军电动车市场,并在2016年的CES展会上推出了电动化平台MEB。

但结果是起了个大早,却赶了个晚集。最主要的原因在于,电动车和燃油车的做法相比差太大了,而大众败在了“软件”上。

过去公认的汽车“三大件”是发动机、变速箱和底盘,但到了电车时代,“三大件”变成了电机、电池与电控系统。电动汽车变得更像手机、电脑这样的电子产品,定义“好坏”的标准除了“机械”,还新增了“软件”维度。

例如燃油车的四驱系统需要各种传动轴、差速锁,而电动车只要前后两个电机,再加上软件就能做到四驱。甚至可以通过布置更多电机,配合软件算法,来精细控制动力输出,实现原地掉头、应急浮水等功能。

到了智能化时代,大家除了关注一辆车开起来如何外,还会在意车机系统好不好用、语音助手是否聪明、辅助驾驶能力如何等等。大众的ID系列驾驶体验依然在线,拖后腿的却正好是电车的“灵魂”——软件系统。

刘雅鑫

某汽车媒体负责人、车辆工程硕士研究生:

其实ID系列的整体驾驶感受都很好,不过现在的新能源车加入了更多各种各样的功能,比如智驾等等,但我们之前试的ID系列的车,我就算用Carplay都不想用它的车机。

大众的软件问题早在研发时就已经初见端倪。2019年,大众ID.3都已经完成生产了,却因为开发人员遇到了大量软件问题,不得不一直存放在停车场而无法交付。

即使ID.3上市交付后,依然有不少车主投诉系统卡顿、无法联网、频繁弹出故障码、甚至导航过程中直接黑屏。而大众的专家对此给出的原因,竟然是“底层架构开发的过于仓促”,正如前文所说,大众在转型时还没有完全准备好。

牛书斌

英前全球美元基金汽车分析师:

欧洲在软件人才方面是比较弱势的,基本上没有一个大型的互联网公司在欧洲,也几乎全盘错失了互联网革命。因此欧洲没有足够的软件人才,大众的智能化自研之路也一直坎坷。

为了解决软件方面的缺失,大众在2020年成立了一家名为Cariad的公司,用于为整个集团研发车机系统、辅助驾驶、平台架构等一系列的软件。大众不仅从各子公司派去了不少人,同时还挖来了特斯拉、思爱普(SAP)的员工,并批准了270亿欧元的研发预算。

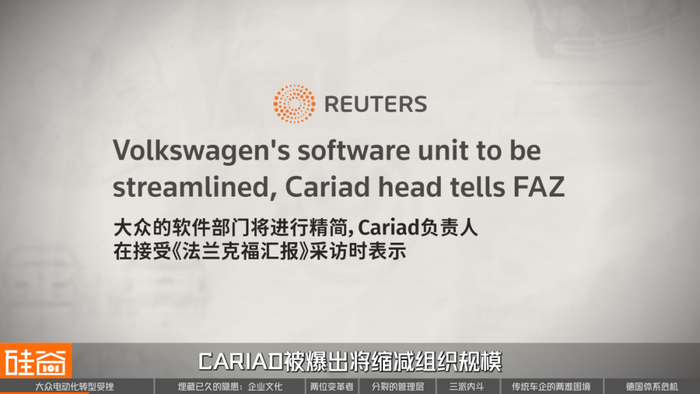

但结果却是,由于Cariad研发进度太慢,导致奥迪原本打算在2024年推出的Artemis车型无奈跳票至2026、甚至2027年,而保时捷、宾利的电动车型也纷纷推迟。2022年7月,Cariad被爆出将缩减组织规模,2023年5月,Cariad除了人力资源主管外,其他一众高管全部被替换。

Chapter 1.3 技术自研缓慢、大众布局投资结盟路线

大众在电动化浪潮中的困境,也有部分原因是来自中国车企与特斯拉的崛起、新冠疫情、以及地缘方面的动荡。

牛书斌

英前全球美元基金汽车分析师:

从2020年开始,特斯拉的股价和中国国内的电动车股价都在暴涨。如果大众的电动化转型跟不上这些新兴势力的脚步,那它们对大众的基本盘会有很大的冲击。

大众并不是没有尝试自救,比如2015年,时任大众CEO的Martin Winterkorn为了削弱过于集中的权力,开始积极推进去中心化,成立四个新的控股公司,将更多的权利与责任下放给品牌和地区负责人。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

Martin Winterkorn拆四个小公司出来,是为了给大家更多的自主权,可以在一些决定上略过各种官僚流程。但这个措施治标不治本,大众最根本的问题还是在于公司治理,因为大众相当于是一个半国企,如果不解决头部的问题,只解决一些细枝末节的事情是不够的。

后续两位CEO Matthias Müller和Herbert Diess也致力于从大众的组织结构上改革来提升公司效率、推动创新速度,但结果却是被赶出了公司。

电动汽车市场分析师Alex Voigt也在推文中表示:自负、傲慢和奖金制度阻碍了电动化目标的实现。大众汽车将继续失败,并不是因为它没有能力研发更好的技术,而是因为该公司通过解雇Herbert Diess证明了它没有能力进行根本性的改革。

Cariad的进展缓慢,让大众高层目前降低了自研路线的优先级。最近两年,大众对电车的布局优先级更偏向于:和新势力车企合作或结盟,引入后者的技术,来加快大众推出新电车的时间表。

比如最近几年,大众开始大力与中国企业合作,投资自动驾驶公司地平线、入股新势力小鹏并联合研发电车架构、成立安徽大众、与上汽合作推出奥迪电动汽车等。但这些外部的合作也存在矛盾。

刘雅鑫

某汽车媒体负责人、车辆工程硕士研究生:

大众依然在用传统的方式跟中国车企、供应商合作。他们希望自己掌握主导权,而中国的车企、供应商更多去做辅助的角色。但是发现根本行不通,大众现在的技术不如中国车企,因此就必须让合作的主导权握在中国车企手里。所以大众在和中国企业合作的过程中,一直在抗争“谁说了算”。

2024年,大众布局了重要的新一步棋:承诺投资58亿美元、与美国电动汽车初创企业Rivian成立合资公司,最早在2027年推出首款全新电动车型。此举被认为是大众自救计划中的另外重要一步,特别是在北美市场的布局。Rivian在市场上直接对标特斯拉,主打电动皮卡和SUV市场,背后还有科技巨头亚马逊签订的10万辆电动货车的大订单。

但过去几年因为产能问题,Rivian在生产和交付上一直起不来,在2024年全年仅交付了五万辆出头。并且Rivian也有很多小问题,修理起来很花时间,售后服务也跟不上。这也让Rivian股价自上市以来,跌超90%之多。

所以,大众对Rivian的注资和结盟对两方来说都是意义重大的。对大众来说,当自研技术已经落后,并在关键的亚洲市场输给了中国造车新势力之际,如何抓住北美市场,将是电车布局的新战略支撑关键。

而就在大众斥巨资58亿美元投资Rivian的同一年,为了减少成本、提高效率,大众管理层决定关闭德国部分工厂,引发了工人们多次罢工。

直到12月20日,工会与其他管理层终于达成协议:大众集团不会“立即”关闭工厂,也放弃了员工的降薪计划。而工会也退了一步,同意大众在“未来”裁员35000人。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

我觉得这可能是双方妥协的结果,不是今天立刻就裁员,而是可能在未来几年之内再裁。如果今后几年全球经济恢复,也可能不裁员,保住大家的饭碗。

除了裁员之外,工会也对管理层施压。其中,德国金属工业工会(IG Metall)表示希望股东减少股息,并在后续谈判中,认为公司的管理委员会(以CEO为领导核心的团队)也应该尽自己的一份力。最终在今年的1月9日,大众集团宣布所有高管将合计减薪3亿欧元。

大众在电车转型之路上的不顺,让很多人不解。如此一家巨头车企,要人有人,要经费有经费,给Rivian的投资也高达58亿美元,但为什么总是创新失败呢?更深层的答案,藏在大众集团的组织架构与管理问题中。

02 埋藏已久的隐患:企业文化

Chapter 2.1 臃肿的组织架构大众集团的问题主要为两点,第一是过于冗长的组织架构,第二是高压、摆烂的企业文化。

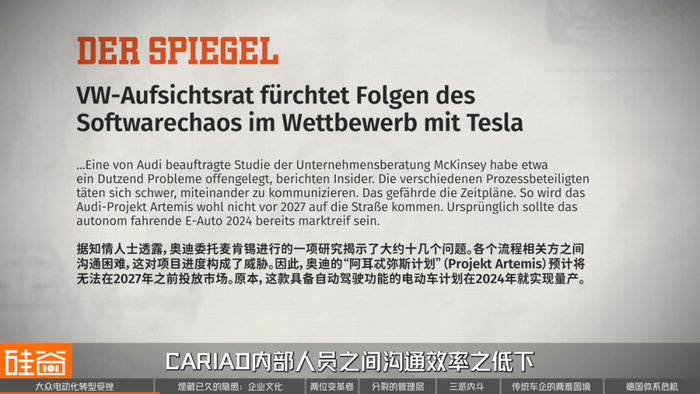

先看第一点,据内部人士透露,奥迪就曾委托麦肯锡调查Cariad的问题。调查结果显示,Cariad内部人员之间沟通效率之低下,是导致项目进展不顺的很大原因。

2022年5月,Cariad公司的CEO Dirk Hilgenberg在接受访谈时承认,Cariad的问题只有10%是技术性的,而剩下的90%都来自于公司文化。根据Hilgenberg的解释,由于Cariad的员工来自各个公司,短时间内就汇集了100多种企业文化,而问题在于Cariad依然沿用了大众母公司的组织架构,因此导致公司结构非常臃肿。

刘雅鑫

某汽车媒体负责人、车辆工程硕士研究生:

有个很大的原因是大众整体的决策逻辑线太长了。比如当时我们采访过小鹏的一个工程师,最开始的时候,他们的自动雨刮器是找供应商做的。光加一个根据雨速自动调节快慢的功能,执行周期可能就长达半年甚至一年,但如果是自己做的,只需要一天、最多一周就可以完成。

为什么举这个例子说大众呢?因为在我们的调查中,大众的软件的开发、接纳新时代的技术,流程都太长了。为了让技术落地,他们需要打破一层层的关系,但是等到技术真正落地的时候早已经过时了。所以我觉得,这就是为什么大众看起来很努力,但是它们的功能却没有做好的很重要的原因。

有汽车媒体与大众多名管理人员交流后,整理过这样一张项目流程图,总共有14个节点,被划分得非常细。

可是现在的新电车公司都一个比一个卷,在美国有自己睡在工厂的卷王马斯克,在中国更卷得不用说了。结果大众还采用传统燃油车的流程和方法,造成的后果就是研发进度赶不上其他电车公司。

某大众内部员工

当初大众在做燃油车的时候,很早就已经设计好这个流程。我们现在还就是按照这个流程一直在走。像特斯拉、比亚迪的研发周期大概需要三年左右的时间,而像大众和其他一些公司可能会更长一点。

如果所有流程都是为了业务推进倒还好,问题是有些流程具有明显的“官僚主义”,比如说毫无意义的“审批”这件事情,就注定了大公司很难推进电车的快速研发。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

大概2015年、2016年“排放门”事件刚爆发的时候,我们当时去调研大众,问了很多内部的员工,他们提到一个很重要的问题是:公司内部有很多不同的所谓的委员会,但他们每天除了审批,什么事情都不干。而且他们总会找各种理由,毙掉我们提出的一些能够帮助公司研发流程加速的方案。

在如此庞大的组织架构下,员工和管理者的心态也发生了巨大的转变,甚至催生出了“高压”与“摆烂”的对抗状态。

Chapter 2.2 高压与摆烂

有业内专家认为,大众庞大的企业架构,会导致信息层层传播时遇到阻碍。

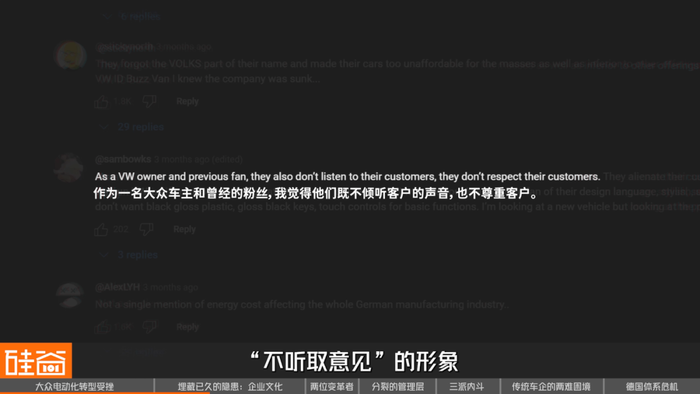

对高层而言,他们会听不到真实的反馈,难以了解市场变化、客户需求、工作进度,进而导致公司管理模式变成少部分管理者专治、独裁。这也造成了消费者认为大众“高傲”、“不听取意见”的形象。

而对底层员工来说,由于失去了自主权,他们会感到被贬低与不信任,进而不愿向上级汇报一些隐患与坏消息,也没有动力把公司利益放在首位,用现在比较流行的一个词来形容就是:摆烂。

在这样的组织架构下,大众集团的管理层与员工之间形成了一种“对抗”的文化:管理层对下属打压,而员工则对管理层欺骗,这样的企业文化甚至成为了大众的“传家宝”。

Ferdinand Pi ch是大众与保时捷的开创者Ferdinand Porsche的外孙,也是大众集团的前监事会主席和前CEO。根据工商管理教授Luann Lynch在论文中的描述,Pi ch曾发表过言论说,他会通过恐吓工程师来迫使他们表现更好,有时还会解雇让他不高兴的工程师或高管。师从于Ferdinand Pi ch的前大众CEO Martin Winterkorn,管理风格也和Pi ch类似。

德国《明镜周刊》在报道中称,在Pi ch和Winterkorn的领导下,大众这家庞大的汽车帝国,已经发展成为一个“极权独裁国家”,任何对既定产品线持怀疑态度的人,都不得不担心自己的职业生涯。不容忍任何错误、任何不符合要求的人都会失去工作。

而大众集团的前员工也回忆道,公司领导会打压欺负员工,下属则不敢承认失败、或者质疑上级的决策。根据大众前CEO Müller的描述,大众公司的电梯甚至有套专门的控制策略,只要有高管乘坐电梯,普通员工都将无法使用。

员工的“摆烂”不仅导致了多起丑闻发生,还造成了企业生产成本的提升,而这也是大众在电动化时代落后的重要原因。

Chapter 2.3 居高不下的生产成本

大众的生产成本过高的原因主要来自四个方面:人力成本、供应链、市场环境、地缘政治。

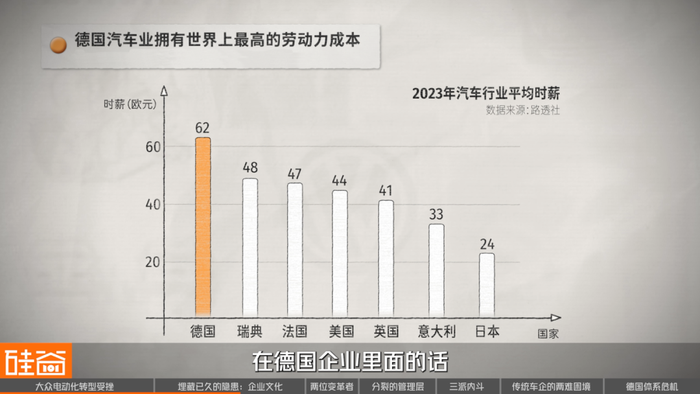

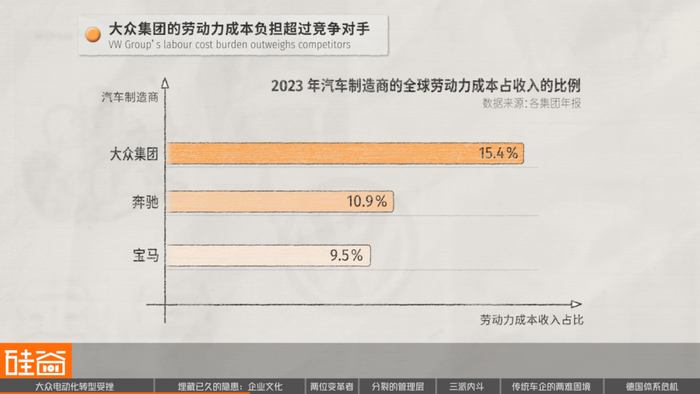

首先,德国的劳动力成本实在太高了。大众现任CEO Thomas Sch fer表示,大众德国工厂的劳动力成本,相比其他汽车厂商、大众南欧和东欧工厂,薪资达到了两倍之多。

路透社的数据显示,2023年汽车行业的平均时薪中,德国为62欧元,相比之下,瑞典、法国、美国、英国的时薪为40多欧元,而同为汽车大国的日本仅有24欧元。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

德国企业的劳工成本不光比中国要高很多,比日本、韩国、包括一些美国车企也更高,这是大众自己解决不了的问题。

为什么大众无法解决这个问题?这涉及到德国的工会和政府等等很复杂的宏观原因,下文会详细展开。但就算与同在德国的奔驰和宝马集团来比,大众的人力成本也要高很多。根据各集团的年报统计,在2023年,大众集团的人力成本达到了收入的15.4%,而奔驰和宝马分别10.9%和9.5%。

2024年11月,彭博社引用Bernstein的分析师报告称:过去20年来,大众德国工厂网络的产能利用率已下降至60%以下,估计未使用的产能多达80万辆。12月,大众集团的CFO对工厂们发出警告称,如果不能提升生产效率,将面临裁员风险。

事实上,大众生产成本高并不是一天两天的事,早在2015年,华尔街日报就提到:大众汽车一直是业内支出最高的公司之一,利润率只有3%。相比之下,丰田利润率约为10%。

正如前文所说,造成这种情况的原因:部分是大众集团的组织架构问题,导致了员工效率低下。同时,管理层也各种分裂和内斗、股东结构也过于复杂。

与此同时,电车研发对于电池“供应链”的依赖,也让大众的成本日益增长。由于电动车很大的成本在电池上,而主要的电池供应商都聚集在东亚地区,因此带来了额外的生产成本。

牛书斌

英前全球美元基金汽车分析师:

现在世界上最主要的电池生产厂都集中在东亚,而大众的大本营在欧洲,因此本身的生产成本肯定会高。

欧美工厂从东亚采购电池时,需要负担高昂的物流成本和关税,特别是在疫情后,物流费用更是急剧上升。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

因为比较容易起火,电池的运输成本相对普通的货物要高一些,过去几年平均的海运费是疫情前的三、四倍。

大众内部人士也提到,由于电池厂商的话语权越来越大,也进一步压低了传统车企的议价空间。

某大众内部员工

电池占了电车40%~50%的成本,因此有很重要的位置,也意味着电池供应商在供应链中的话语权变得越来越大,同时在跟车企谈合作的时候,它们有更多的谈判筹码。所以这也是电池、包括整车价格下不来的原因。

虽然大众早在2019年就向欧洲电池制造商Northvolt投资了9亿欧元,但无奈这家公司在烧掉140亿美元之后,最终因资金链断裂,在2024年11月21日申请破产保护。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

Northvolt倒闭的原因,一方面是它在欧洲的建厂成本高,另外一方面是它一直没有达到像中国或者日韩厂商一样高的良率。

第三个原因是市场环境的影响,随着汽车市场遇冷、出货量下降,每辆车的平摊成本也会提升。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

整个大环境对大众来说是比较难的,欧洲作为大众第一重要的汽车市场,现在的销量比疫情前还少200万部。汽车是一个固定资产投入比较大的行业,一旦销量开始往下走了,销售额也会随之降低,对利润率的影响就会比较明显。

第四个因素来自于地缘政治。因俄乌战争爆发,北溪管道被炸毁,导致生产所需的天然气、电力等能源成本上涨。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

我觉得俄乌战争造成了两个大的影响,一是影响汽车产业链,比如俄乌战争前,有一些零部件是在乌克兰的工厂生产的。另一个是能源问题,俄乌战争发生后,能源价格飙升,欧洲的天然气价格飙涨超过10倍,对于工业生产的成本有非常大的冲击。

生产成本的变高就会反映在车价中,拿大众ID.3和同级的比亚迪海豚作为对比,在2024年10月ID.3降价前,欧洲售价为36900欧元,而比亚迪海豚2023年登陆欧洲时,起售价仅为29990欧元,这还是包含了跨国关税的价格。

Martin Murphy

华尔街日报记者:

在德国,大众汽车的价格是其他品牌的三倍,有时甚至要到五、六倍。

大众的一些隐患都埋藏已久,为什么一直没有被解决呢?其实有人曾试图变革过,但他们的下场却是:被赶出了公司。

03 被赶走的变革者

2015年9月25日,原保时捷汽车CEO Matthias Müller被任命为大众集团CEO,接替因排放门而辞职的Martin Winterkorn。

在他上任后,曾尝试过彻底改革大众自上而下的僵化管理结构,他表示自己的首要任务之一就是分散权力,改革前任CEO Winterkorn和Ferdinand Piech统治下的组织架构,以防再次出现欺诈这类丑闻。

大家确实看到,一些员工关怀的细节也得以改善,比如说普通员工也能与高管一起乘坐电梯、高层会在食堂与员工一起喝咖啡等,并希望推动管理层女性化、年轻化。内部员工表示,自Müller上任以来,集团内的情绪发生了显著变化,问题的解决方式更加公开。

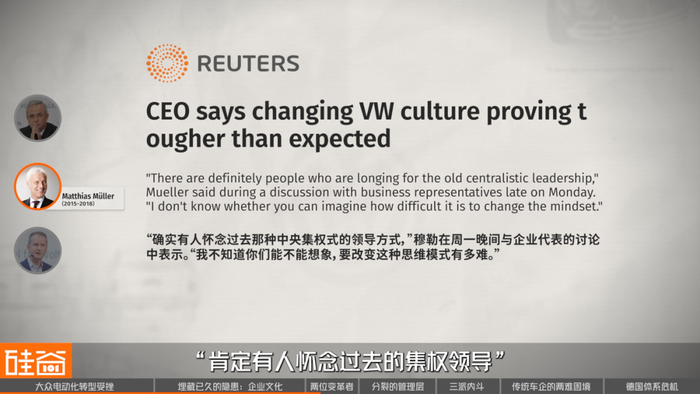

然而,这种情况非常短暂,Müller的改革措施实施的并不顺利。2017年Müller接受采访时表示,要改变大众集团的企业文化比预期的要困难,他说:“肯定有人怀念过去的集权领导,我不知道你们能否想象改变这种思维模式有多么困难”。

原本任期到2020年的Müller,在2018年突然宣布辞职,外界纷纷猜测他离任的真实原因可能是被开除了。大家之所以这么认为,是因为2017年就有风声传出,大众集团的监事会成员表达了对Müller很多不满,他对大众集团的调整,触及了监事会的利益。

2018年,接替Müller上任的是大众汽车CEO Herbert Diess。Diess也是一位拥有雄心壮志的人,一上来就加大力度想推进大众集团的电动化改革。

除了上文提到的成立Cariad外,他还邀请了马斯克参加大众高管会议。后来Diess在LinkedIn的一篇文章称,大众需要更快的决策、更少的官僚主义。同时,Diess也加强了与中国企业合作交流的力度,并尽力推动集团降本增效。

从各方反馈来看,刚开始他确实有比较大的话语权,但随着变革的推进,让内部很多人开始感觉到危机,甚至与监事会的矛盾越来越重。

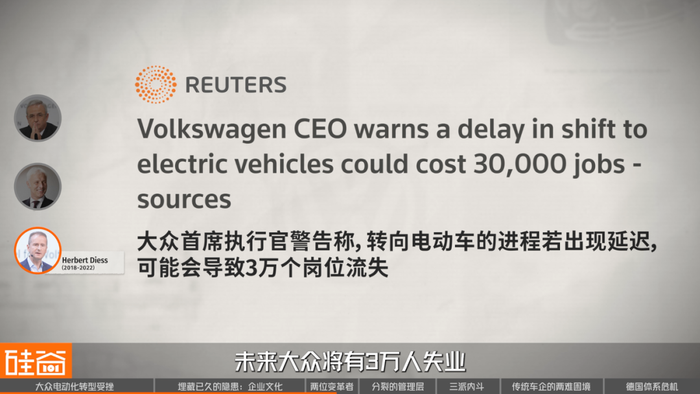

比如Diess经常强调市场竞争激烈,并警告如果不跟上电动化的变革,未来大众将有3万人失业。这番话我们听来再正常不过,但大众的工会主席却认为Diess引起了内部员工的恐慌,为此还公开批评了这番言论。

另外,由于Diess主张降本增效、投入更多资金到电动汽车上,也因此与工会主席爆发矛盾,甚至工会主席为此反对与Diess续签劳务合同。

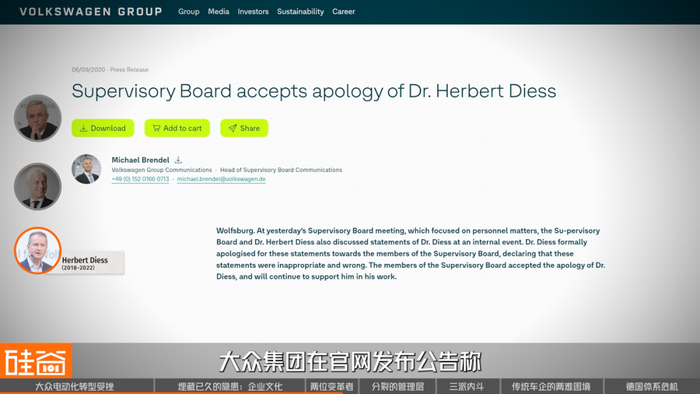

要说闹的最难看的,就是2020年6月9日,大众集团在官网发布公告称:监事会接受了Diess的道歉,并将继续支持他的工作。短短几行字,对比官网其他讨论业务动态的长篇新闻来说格外刺眼。都说家丑不可外扬,但这公告就相当于告诉了全世界:“我们吵了一架,而且Diess还输了”。

此后Diess的权力不断被缩减,直到2022年7月22日。在大众的夏季休息日前,Diess突然宣布离职。和Müller一样,外界纷纷认为他是被赶下台的,因为就在消息传出前的几个小时,Diess还在LinkedIn上发文祝福夏休日快乐,并在结尾写到,“we are in good shape for the second half!”(我们为下半年做好了准备)。

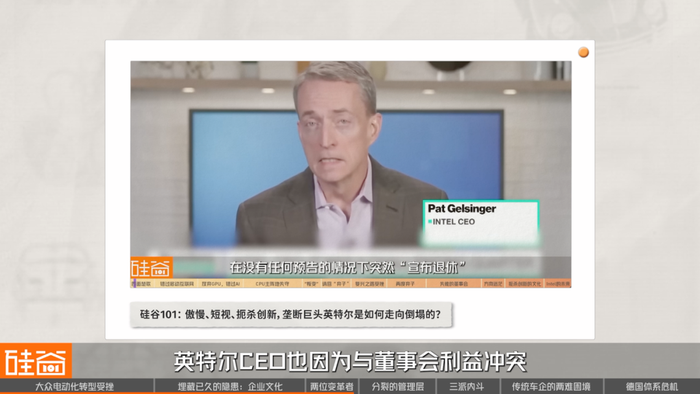

历史是何其相似,我们之前在英特尔的文章中也讲述过类似的场景,英特尔前CEO Pat Gelsinger也因与董事会利益冲突,被突然罢免了。虽说情节相同,但原因相反:Pat Gelsinger是因为IDM 2.0战略花钱太多,影响了公司的利润与股价,但Herbert Diess好歹想的是节约成本,为什么还会影响管理层利益呢?

接下来我们来聊聊,大众集团衰落的最底层原因——三派掌权的监事会。

04 分裂的管理层

大众集团的管理机制非常复杂,主要有三点:股东决策通过的投票比例、双重股权结构、以及监事会治理模式。这三层架构注定了大众内部充满众多派系之争。

要解释清楚这个管理模式的来历,需要先从大众的历史开始聊起。1934年,德国政府希望打造一辆普通人民都能买得起的汽车,来促进德国经济的发展,因此通过工会向工人们集资,在1937年正式成立了大众汽车。

德国战败后,英军接管了大众汽车,直到1949年,由于德国经济复苏,大众汽车才被归还给了德国政府。所以大众汽车一开始就是一家“国企”,只是在1961年8月15日,大众汽车在德国上市了,公司的一部分股份投放到市场自由交易。而一旦公司上市,股东们就是非常重要的力量,只要股份比例够高,就经常可以左右公司的决定。

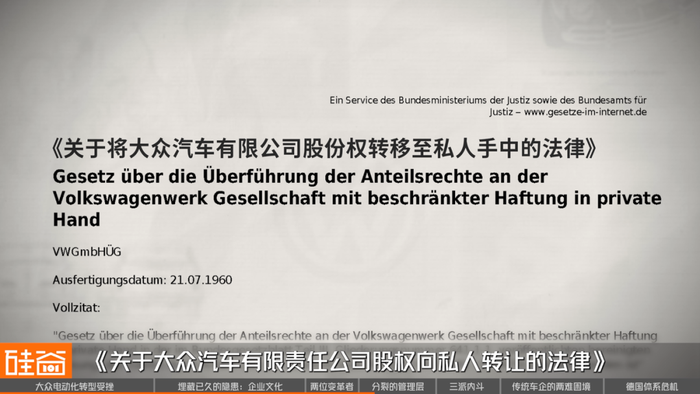

但德国政府为了保持对大众汽车的掌控,在1960年,专门推出了一部法律,《关于大众汽车有限责任公司股权向私人转让的法律》,简称“大众汽车法”。

Chapter 4.1 政府的一票否决权

虽然大众汽车法的很多条款后续都被废除,但有两项关键条款保留至今:

1. 股东大会上的提议,必须得到超过80%的股东支持。

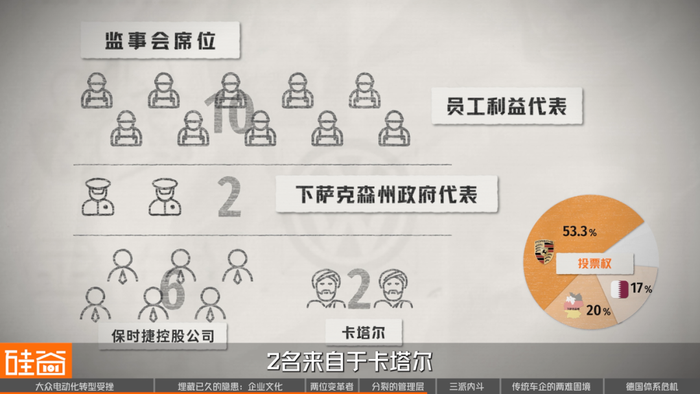

2. 大众集团总部位于下萨克森州,其州政府将在公司的监事会中占据两名席位。

在1960年大众汽车上市后,下萨克森州保留了20.2%的股份,根据第一个条款,只要下萨克森州政府不同意,投票就不可能超过80%,从而导致任何提议都无法通过。这也意味着,政府对公司重大决定拥有了一票否决权。

不过有些小伙伴可能会在其他地方看到,下萨克森州的股份是11.8%,这就需要再简单解释一下大众的双重股权结构。

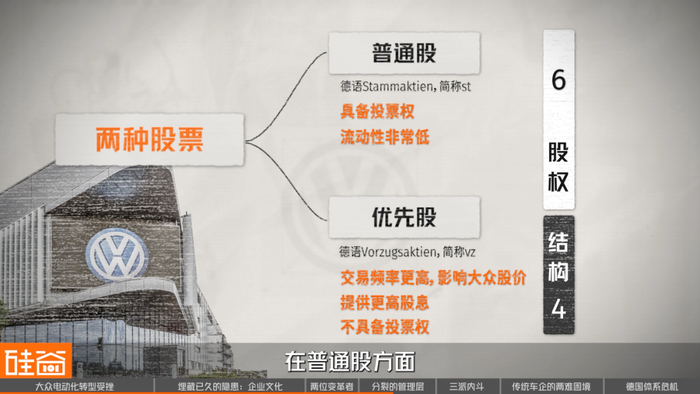

德国的一些上市公司,具有两种不同的股票:普通股(德语Stammaktien,简称st)和优先股(德语Vorzugsaktien,简称vz)。

普通股有投票权,但大众的普通股流动性非常低,因为保时捷控股、卡塔尔和德国下萨克森州这三位大股东,作为长期投资者持有了大众超90%的普通股。

优先股的交易频率更高,被认为是大众股价的主要因素,相比普通股,优先股通常提供更高的股息,但不具备投票权。大众集团如今的股权结构中,普通股与优先股的比例约为6:4。

在普通股方面,保时捷控股公司持有53.3%,下萨克森州持有20%,卡塔尔集团持有17%,这样的持股比例也对应了他们的投票权。而经过优先股的稀释,最终保时捷控股公司持股约占总股份的31.9%,下萨克森州11.8%,卡塔尔集团10%,但前文提到,优先股没有投票权,所以普通股的投票权重不会被优先股稀释。

总结来说,在大众集团的重要决策上,大众集团名义上的控制权归保时捷控股公司所有,而德国政府具有一票否决权。这样的模式,对公司运营来说有好处也有坏处。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

好处是公司的治理结构比较稳定,但是坏处是如果出现了问题,投资人也很难通过投票去要求公司做出决定,只能被动地接受。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

假设我只是一个追求较高分红的股东,那我就希望公司老老实实做燃油车就好,不需要投入做电动车。因为公司做燃油车的话还可以挣点钱,这样分红也会比较好。而另外一个对分红不怎么敏感、只持有普通股的股东,他可能就觉得,公司不要把现金流拿去分红,而应该更多投入在技术开发中,要把所有的钱集中起来开发电动车。所以可以明显看到,两边的股东本身是有利益冲突的。

说完了政府的角色和股东结构,大众集团的监事会治理模式也让内部的利益更加错综复杂,也更加分裂。Chapter 4.2 监事会治理模式

通常董事会成员由股东任命而来。但严格上来说,大众集团没有董事会。负责管理大众集团的机构被称为“管理委员会”,比如CEO、CFO、COO、CTO等职能,都属于管理委员会。而管理委员会的任命与监督权,在监事会手上。外界常说的大众集团“董事长”,实际上是监事会主席,而“董事会”,指的是“管理委员会”。

根据德国《共同决策法案》的要求,为了保护工人的利益,员工超过2000人的公司,监事会成员必须有一半的席位由员工利益代表来担任,也就是各工会代表。剩下的监事会成员,就来自于股东指派。

如今大众的监事会席位有20个,其中10名为员工利益代表,2名为《大众汽车法》规定的下萨克森州政府代表,而保时捷和卡塔尔根据两者的投票权比例,分别有6名和2名监事。

总结下来,掌管大众集团的分为三派:代表工人利益的工会、代表政府利益的下萨克森州、代表资本利益的保时捷和卡塔尔。很多时候,这三派势力让大众的管理变得更非常分裂。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

卡塔尔在监事会中基本上不做任何的表态,但政府、工会、保时捷家族,这三方的想法很多时候也是不同的。这就导致了很多问题陷入长期的内斗,没有办法解决。

接下来我们就展开聊聊大众的三派内斗,甚至保时捷-皮耶希家族内部也存在内斗。

Chapter 4.3 三派内斗

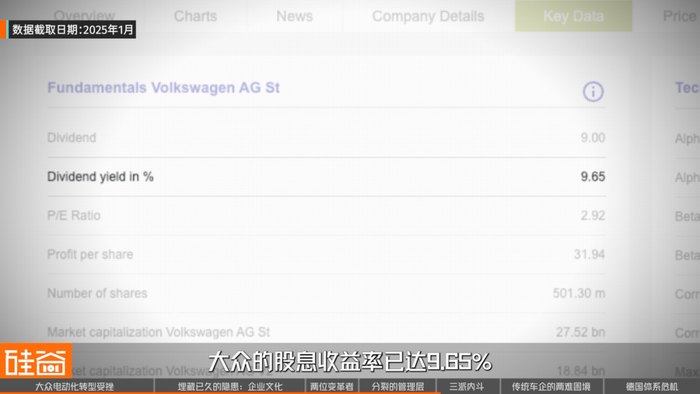

从资本方的角度来说,也就是保时捷-皮耶希家族为代表的利益团队,收益是重中之重。因此我们会看到:大众2023年的股息收益率为6.6%,不仅高于市场平均水平和德国其他公司提供的股息收益率,也高于消费品行业的平均水平。即使在公司的困难时期,大众集团依然保持着高额派息。而在我们撰稿时,大众的股息收益率已达9.65%。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

除非是公司到了基本快没了的情况下,一般是不会砍分红的。因为一旦这么做就会让整个股东觉得是不是公司马上要垮了,都开始迫不得已把股息都砍了。

如此高的股息收益率引发了工会的不满,工会觉得,公司这么发钱给投资人,却反倒来裁员、无法保证工人的利益。因此工会向管理层施压,认为应减少股息来降低公司成本。于是这两派就开始干架。

2024年9月,大众废除了就业保障的集体协议,以便能够通过大规模裁员和关闭工厂来应对生产过剩危机。12月,保时捷-皮耶希家族敦促大众尽快关闭德国工厂,而这也导致了大规模的罢工游行。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

我觉得这个事儿本身来说肯定其实是一个正确的公司决策。大众最后关闭的这两个工厂,生产的都不是特别主力的车型。当毛利率有明显下滑的时候,肯定是需要去关闭一些工厂的。因为这几个点的毛利率真的对于汽车非常关键,15%的毛利率和12%的毛利率算到利润上,基本上能相差60%、70%。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

其实从投资人的角度来说,大家是希望管理层做减员增效的事情。但是这个举措对CEO是否能保住自己的位置是一个比较大的考验。我们已经看到,过去有很多位CEO是因为惹到了工会,或者是让员工不开心,最终被裁掉。

在大众的20个监事会席位中,工会有10名,资本有8名,剩下2名是政府。工会是非常强势的,如果政府和工会站在一起,对资本来说将是非常不利的。这也是为什么,想在大众进行改革如此之难、想提高效率也屡屡失败。

有分析认为,德国的《共同决策法案》赋予了工人太多权利,会导致员工改变公司“股东利益最大化”的初衷,比如在经营不利时,员工利用手中的权力抵制裁员,甚至导致公司出现人员过剩的情况。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

因为劳方在监事会占比50%,所以在这样的情况下,大众想做减员增效的事情是难以推动的。

而对政府来说,首要目的就是保证社会就业率与稳定性。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

从政府的角度来说,只要企业能够把员工留住,它们根本不在乎企业要生产电动车还是燃油车。它们的诉求是企业不要造成失业,最好还能够提供更多的就业。所以政府的诉求和企业的诉求是不一样的。

所以对于关闭德国工厂、将电动汽车的研发生产迁往供应链与技术更成熟的中国的决策,下萨克森州与工会一直联手反对。而对于推动集团加速电动化转型、实现降本增效的Müller和Diess,监事会将他们赶出了大众。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

因为毕竟工人的很多专业技能是没有办法应用到电车上的,因此电车转型对于他们自己工作的保障肯定是个威胁,所以工人也不是特别配合公司的转型决策。直到2022年的时候,工会找到了一个机会,Diess因为要做电动车,但没有做出业绩,导致公司本身的业绩也在下滑,同时公会一直不喜欢Diess,所以后来他就被撤掉了。

Diess在LinkedIn上的文章就写到:大众的架构和流程是经过几十年发展而形成的,但现在已经过时且复杂,最重要的是,内部有各种不同的利益和政治议程,这些因素使得原本就重大的改革任务,变得更加困难和复杂。

但大众掌权的各派也并不是处于固定的对抗状态,只要利益目标相同,就能结盟。这三方利益:政府和工会,政府和资本,资本和工会,甚至各自内部也会有分歧和内斗,简直就是翻版“权利的游戏”。

比如Pi ch为了争夺大众集团的控制权,强行将自己身为幼儿园教师的妻子给塞进了董事会,引发了家族其他人的不满。后来保时捷家族的成员联合工会,将Pi ch赶出了监事会。

面对这种难以撼动的长期管理结构,大众监事会的分裂也就不足为奇。而这样的大众在经历了德国制造的骄傲时期和燃油车的荣光之后,当面临快速崛起的电车竞争对手之际,显得非常力不从心。

05 传统车企的两难困境

Chapter 5.1 守还是攻?

到这里我们也要为大众说几句话。虽然大家普遍认为大众在电动车市场处于落后状态,但也只是相对大众昔日辉煌的一种反差,甚至大众的电动车产品与其他传统品牌相比,销量也是算高的。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

我认为大众可能是这些传统的OEM厂商里转型最成功的。

但由于其他做电车的初创公司起步更早,占据了消费市场的心智,因此对于传统车企这些的“守擂人”来说,天然就成为“追赶者”、存在效率和速度上的劣势。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

如果起步比别人慢了,后边再去追赶,就将处于劣势的状态。电动化时期之前,中国车企在追赶德系车企、日韩车企的时候也面临同样的问题。当早期的品牌占据了消费者心智的时候,哪怕中国车企造出来的车还不错,也很难劝说消费者愿意购买。

大众转型效率低,还有个原因在于“不重视”,但这点如果从商业上来考量,可能都不算是“问题”。

大家可能会疑惑,大众很早就开启了电动化转型,为什么说它不重视呢?开头我们提到,大众在2015年宣布进军电动领域,本身动机就只是为了降低排放门事件的影响,其实内心是一百个不愿意,原因就在于燃油车卖的那么好,为何要自废武功呢?

李德辉(FelixLee)

华裔德国记者:

我记得在2017年,我还在北京担任中国事务记者。我们采访了大众汽车中国区的负责人。他说:“既然我们燃油车卖得这么好,为什么还要改变呢?”

根据大众集团德国工程师的回忆,当时被分去CARIAD公司的同事,连电脑都没批下来,因此他认为集团内部资源的分配和转型的决心并不匹配。我们采访的嘉宾认为,造成这样的情况的原因是,虽然目前普遍同意电动汽车是未来的方向,但全球的汽车市场还存在很多不确定性。

某大众内部员工:

电动汽车市场还是很多的变数的。比如电动车在加州卖得好,很大程度上是因为加州的油价太贵了。但是在美国其他地方,油价没有那么明显的影响。再加上现在很多消费者去买电动车是因为有补贴,而现在特朗普上台之后,有传言猜测他会取消一部分补贴,或者提高补贴的门槛。我们就要考虑消费者此时还愿不愿意买电车?电车的发展还会不会像四五年前大家想的那么快?是否能够很快地取代燃油车?这些都还存在疑问。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

补贴不光是在车本身,更多的还是在像充电桩这样的一些基础设施。而在这方面做得最好的,从全世界来看只有中国,欧洲、美国完全没有跟上这个趋势。所以如果在没有任何基础设施的情况下,作为一个车企去硬推是一个风险极大的事情。

这也说明了为什么一些传统车企不愿全部投入电车的原因。同时我们采访的不少嘉宾都表示,大众作为一家传统车企,在燃油车上有着稳定的收入,所以需要考虑的因素更多。

某大众内部员工:

第一,对于这些传统制造商来说,是一个取舍的问题。是否愿意选择不卖赚钱的车,而去卖不赚钱的车?但是如果不卖不赚钱的车的话,就意味着可能会错过这个机会。

第二,现在都知道政府有很多不同排放条例的政策,如果不卖到一定程度的电车,车企是需要付罚款的。因此车企需要考虑取舍的问题,怎么样决策才是最有利的。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

欧洲和美国现在对于电动车的支持态度已经发生了明显的转变,所以这肯定也会客观上影响企业内部发展新能源的决心。

一边是已赚钱的成熟业务,另一边是尚未成熟的市场,如何取舍确实是一大难题,甚至会导致企业内部存在矛盾。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

比如一共有100块的市场营销的预算,应该怎么分呢?如果要主推电动车,让电动车团队拿了更多的钱,但是现在公司还是靠燃油车挣钱,相当于是燃油车团队在养电动车团队。在这样的情况下,如果公司还要花更多的营销费用在电动车团队上,必然会导致燃油车团队心里的不平衡。所以公司内部肯定是有这样一个竞争的关系。

有一个有趣的比喻,大公司像恐龙一样,CEO是脑袋,而员工是身体,恐龙转身时即使头已经转过来了,身体的转动也需要很多时间和力气。

我们稍微总结下,由于未来的电动车市场还充满未知、公司在燃油车市场已有成熟的商业模式、内部的燃油车与电动车团队存在利益矛盾,因此大众一直没有动力对转型孤注一掷。这些问题并不只在大众存在,在我们的采访中,很多人都表示这是传统车企的通病。最主要的原因就在于,转型往往比从零开始更复杂。

刘雅鑫

某汽车媒体负责人、车辆工程硕士研究生:

我跟很多传统的供应商,包括车企主机厂的工程师聊过,在传统车企里开发一辆车的周期是很长的,需要通过不断地验证去考究。我知道这很好,百年车企都是这么走来的,只是现在的新能源的造车模式是很模块化的,跟以前不一样了。

某大众内部员工:

其中涉及到一个更大的问题是,在电动汽车转型的过程当中,整个的供应链发生了很大的变化。因为电车有自己专用的零部件,很多东西都要从头去找,供应商也要去重新适应、从头开始走流程,所以这也是一个很大的挑战。而对于初创企业,比如蔚小理来说,本来就是从零开始,不需要做转型。而且转型这件事本身,其实难度可能会远远大于很多人的想象。Chapter 5.2 同样水深火热的日本车企

顺便一提,原本我们看到本田与日产计划合并,打算为日本车企单开一个选题研究,探讨下未来汽车市场格局,结果今年它们的合并计划又取消了。

据说双方谈崩的原因还是在于利益分配问题,比如本田认为日产实力不如自己,因此要求在合并后的控股集团中占据更多股份,甚至希望在日产进行大规模的裁员。

我们前文提到造成大众困境的这些原因,也基本适用于日本车企的现状,但值得一提的是,在采访嘉宾看来,日本车企还有一个独特的问题:点错了科技树,选择了氢能源。

牛书斌

前全球美元基金汽车分析师:

日本车企甚至从最开始都没有想要进行电动化转型,它们一直点的科技树大多是往氢能源方面发展。

但氢能源一直存在高昂的获取成本和存储成本、以及安全性等方面的问题,再加上电动车成为全球方向,因此导致大家对发展氢能源的动力越来越弱。

其实日系车企也在很早之前尝试过电动车。1997年,丰田推出了混合动力汽车普锐斯(Prius),且一直迭代至今。在我们的采访嘉宾看来,由于最初普锐斯定位于经济环保,但在成本和价格上却不占优势,因此也让丰田错认为电动车的道路走不通。

同时日系车在车机上,也和大众相同,也存在不好用的问题,因此在智能化上落后于主流。可以说,传统车企在电动车上转型困难的原因,都大差不差。我们也会继续为大家关注日本车企的电动化转型趋势,如果发生重大事件时,还是会单开一期来详细展开,也欢迎大家在评论区跟我们交流。06

德国体系危机在之前我们深聊英特尔的衰落史时,有人建议说不要太“马后炮”,因为当我们回头看时会觉得公司错过了各种浪潮、技术革命、如何没有远见,但当我们站在公司的角度回到历史当年的节点,可能这家公司真的每一步都选择了最优的选择,但最后还是被淹没在时代发展的浪潮中,它们也无可奈何,就像黑莓手机、诺基亚和柯达。我们也专门就这个点重新审视了大众的这个案例。

本文我们聊到了大众集团面对电动化的保守、对于利润的追求、员工的慵懒、企业的傲慢,以及大众难以转型的背后是创始之初就注定的、来自于监事会三派权利的斗争。

当全球经济放缓,呼啸而来的电车技术革命对一个行业头部大企业有“更高更快更好”的要求时,我们突然发现,这个一身“大公司病”的燃油时代引领者因为政府、资本和工人之间错综的利益纠葛,而无法实现自身快速创新与技术革命。

Rob Li

纽约Amont Partners管理合伙人:

公司的治理结构是一个问题,而这个问题不是哪个CEO能够解决,公司董事会也解决不了。

这些观点是对的,大众目前的困境不能只苛责大众自己。在另一方面,大众的困境也是历史埋下的种子,就像大众工会主席Cavallo在集会时的发言:大众一开始就是利用工人的资金创建的,大众不仅属于股东,也属于工人。

而大众与大众工人们所处的德国,也因为宏观经济环境,让“德国制造”这个金字招牌,似乎也在迅速失去昔日的骄傲与荣光。

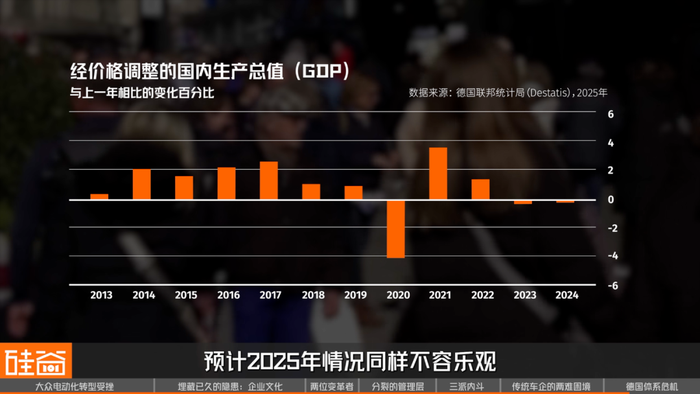

2023年,德国GDP萎缩了0.3%,2024年再次下滑0.2%,预计2025年情况同样不容乐观。这种持续下滑不仅是经济周期性的调整,更是产业竞争力全面衰退的体现。

首先,我们视频中提到俄乌冲突的爆发让德国不得不提高国防开支,这削弱了政府在经济建设上的政策灵活性。

第二,此前欧盟内部市场的整合,曾帮助德国构建了完整的产业链。但如今,欧洲作为统一市场的红利在逐渐消失,供应链逐渐向亚洲和北美转移,这让德国逐渐丧失市场优势。

第三,我们之前提到成本、廉价能源和劳动力是德国制造业的重要支撑。随着能源价格飙升,东欧的廉价劳动力也因供应链外迁而难以持续成为优势。

第四,德国曾经非常看中能源转型和企业的数字化升级,但因为地缘政治原因,能源、冶炼等企业成本大幅上升,让很多德国企业被迫选择在海外建厂,同时对德国制造业的创新能力带来打击,使得大企业纷纷放弃数字化转型计划,将资金投资海外市场。

第五,德国经济高度依赖出口,占GDP的比重超过40%。然而,在全球经济放缓和孤立主义日益抬头之际,对德国出口的外部需求也出现快速下降。

第六,出口面临萎缩之际,内需也非常疲软。同时,德国近年来的高物价和通胀问题也让不少普通家庭的购买力下降,而同时德国家庭的平均工资增长几乎停滞,甚至在最近几年有下降趋势,民众们还要承担社会福利开支和外国难民救济负担。

以上的这一系列因素让德国的工业4.0计划完全搁置,在智能制造和数字化转型的全球竞争中逐渐掉队。在这样的大环境下,国内资本、人才和创新也都没有形成良好的生态。

劳动力方面,不少员工享受着高工资和长假期之外,还打起了“全薪病假”的主意。德国人在2023年的病假天数创下历史纪录,达到了人均19.4天,“病假欺诈”现象已非常严重,甚至催生出了“病假侦探”的职业。奔驰CEO Ola K llenius在接受采访时也表示:德国的高患病率对企业来说是一个问题。

与此同时,德国甚至整个欧洲也出现了技术工种空缺。国际能源署IEA的2023年劳动力研究称,欧洲的电池公司很难在当地招聘到合适的人才。欧盟的分析也表明,欧洲缺乏电动汽车转型所需的信息和通信技术 (ICT) 专家。

Carsten Brzeski

ING德国首席经济学家:

大众汽车或整个欧洲汽车行业的竞争力问题,不仅与成本有关,还与创新和技术有关。

目前来看,在德国法律与宏观经济环境的影响下,不光是大众一家公司,不少德国公司都处于水深火热之中。2024上半年共有20家年收入超过1000万欧元的德国汽车零部件供应商申请破产。

2024年7月26日,德国汽车零部件供应商采埃孚(ZF Friedrichshafen)表示,计划到2028年底,在德国裁员14000人。

11月5日,德国汽车零部件制造商Schaeffler宣布,将在欧洲裁员4700人,其中德国工厂裁员2800人。

11月22日,全球最大的汽车零部件供应商博世(BOSCH)表示,未来将在德国工厂裁员5500人。

还有软件供应商思爱普(SAP)、药物公司拜耳(BAYER)、奔驰车标供应商Gerhardi、科技公司西门子(SIEMENS)等德国公司频频被爆陷入困境。

就在我们写稿时,德国刚进行了新一轮的大选。不出意料的是,中右翼的保守派基督教民主联盟(基民盟)赢得德国全国大选,这意味着该党领袖弗里德里希·默茨很大可能成为德国下一任总理。

但让外界非常担忧的是,极右翼政党“德国选择党”的得票率仅次于默茨领导的基民盟,达到了20.8%,是2021年得票率的两倍之多。而这也是自二战结束以来德国极右翼运动表现最强劲的一次,而极右翼势力的崛起也凸显了“反移民”等政策在德国选民中日益增长的支持力度,尤其是在德国东部。

因此,德国的极右翼势力的崛起,表明不仅在德国,欧洲以及全球的极右翼走向可能会在宏观经济上带来更多的孤立主义,这对企业的下一步技术转型和布局都带来了新的挑战和不确定性。

所以大众有它自己的问题,很多问题从它诞生的第一天就存在了。只是大众以及一系列的德国制造企业搭乘着时代的机遇与红利起来了;但如今时代变了,如果“德国制造”和燃油车企昔日的荣光到头,这不是完全大众的错,可能更是时代使然。

那什么能拯救大众呢?一个野心勃勃的新CEO是不够的,一个强有力的政党或许也是不够的。大众等燃油车企如果要避免成为诺基亚和柯达,接下来需要更强的执行力去转型、改革与布局。硅谷101也会大家持续追踪。