从“纹样搬运”到双向赋能:非遗美妆联名何以破局?

摘要:

2024年,非遗行业市场规模突破4500亿元,年复合增长率超30%的狂飙背后,国潮崛起、非遗大热也在美妆行业上演。薇诺娜2024年发起“特护非遗行动”、橘朵2025年发起“让美被看...

摘要:

2024年,非遗行业市场规模突破4500亿元,年复合增长率超30%的狂飙背后,国潮崛起、非遗大热也在美妆行业上演。薇诺娜2024年发起“特护非遗行动”、橘朵2025年发起“让美被看... 2024年,非遗行业市场规模突破4500亿元,年复合增长率超30%的狂飙背后,国潮崛起、非遗大热也在美妆行业上演。

薇诺娜2024年发起“特护非遗行动”、橘朵2025年发起“让美被看见”公益计划……近两年许多美妆品牌纷纷与非遗联名推出相关产品,品牌与非遗互相促进,共同挖掘文化价值。

但当纹样堆砌的同质化设计遭遇审美疲劳,当“文化挪用”争议频频爆发,非遗联名如何从营销标签蜕变为品牌的文化操作系统?

实际上,非遗联名的争议早已超越设计层面,直指文化理解的深度。正如工艺美术大师金馨告诉《FBeauty未来迹》:“非遗元素必须成为产品内核的叙事者,而非包装上的装饰标点。”在这场博弈中,品牌的终极目标并不是收割流量,而是将文化沉淀为组织的呼吸与血脉。

图样之外,非遗联名的价值重构

随着中国最隆重、最热闹的传统节日——春节,被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,在首个“人类非遗版”春节的助推下,中国优秀传统文化正在以更加开放、自信的姿态走向世界。

根据中研普华产业研究院发布的《2025-2030年中国非物质文化遗产行业深度分析及发展前景预测报告》显示,2024年中国非遗行业市场规模已突破4500亿元,预计2025年将达5800亿元,年复合增长率超30%,而这一快速增长的背后,得益于政策支持的加强、技术赋能的推动,以及消费者对传统文化认知度的提升。

在文化自信、国潮崛起的背景下,消费者对兼具文化底蕴和品质的产品需求日益增长,近两年,美妆品牌与非遗的合作明显增多。

《FBeauty未来迹》不完全统计近两年与非遗合作的中国美妆品牌发现,刺绣、剪纸、版画等非遗手艺被较多地运用到各家的产品与礼盒之上。

韩束与苏州丝绸博物馆合作推出联名礼盒,将馆藏作品“粉绿地四季花鸟绣女夹袄”上的图样与礼盒相结合;片仔癀合作的福建漳浦剪纸艺术源远流长,以独特的艺术风格、浓烈的原始趣味和稚拙美感呈现出灵芝图案;馥郁满铺结合清末《百花诗笺谱》中晚香玉图样与生肖蛇,刻画出“晚香灵蛇”雕版画……

对于非遗热的现象,Masion de Site设计师从良表示:“无论是出于利益,还是出于真的喜欢,只要能让更多的人看到非遗,对中国文化就是一件好事情。”

当毛戈平以浏阳烟花为灵感,与非遗传承人合作,捕捉烟花燃放过程中释放的“焰影”色彩,眼影盘中的四个颜色可共簇成一朵绚丽的烟花,也可构成新年节庆妆容的解决方案;橘朵与畲乡景宁的联名系列,包装以彩带布艺拼贴形式呈现,印有畲族凤凰公主剪影,七色盘粉面采用压纹工艺,印有象征“女性”、“收获”与“做大事”的畲族纹样。

如今这些非遗联名显然已经不是简单的非遗图样搬运——当非遗的呈现从传统材质载体跃入产品包装与粉体,技艺的“功能性转化”悄然发生。工艺美术大师金馨认为:“非遗元素必须超越包装,成为产品内核的叙事者。”

作为中华民族古老技艺,非遗联名产品在设计之上,需要平衡传统寓意与现代审美需求。

薇诺娜便是通过提取非遗技艺中的核心视觉符号,将其转化为符合现代审美的简约设计元素,与护肤品使用场景深度结合。其彝绣礼盒设计了可拆卸的彝绣绣片,用户使用完产品后,绣片可作为衣物装饰或茶杯垫二次利用,延长非遗技艺的展示周期。

某业内人士认为:“非遗创新不是简单的‘贴图式联名’,而是要通过设计建立起传统技艺与当代生活的对话通道。”

包装设计之外,许多品牌已经开始探索更深层的文化转译。

卡姿兰联名元青花传承人蔡文娟,以描金工艺在瓷白底色上勾勒蝴蝶与春花,让“女性如瓷,淬炼生光”的隐喻穿透千年窑火;稀物集携手白族扎染传承人段银开,以高原雪山的苍蓝与洱海白布的纯粹,晕染出“功到自然成”的诗意注解。

这些实践印证了一个趋势:与品牌的合作中,非遗逐渐从“视觉符号”进阶为“价值载体”——它可以是产品功能的隐喻、品牌精神的图腾,甚至是用户情感的触点。

争议漩涡中的非遗联名方法论

非遗联名的热潮背后,一场关于文化尊重的隐性博弈正在悄然上演。

日前某奢侈品牌在产品宣传中将“中国结”称为“韩国结”,引发了消费者的强烈不满,被指缺乏文化敏感性与文化挪用。

类似的争议并非孤例:前几年迪奥的“马面裙事件”未注明设计灵感来源,引起巨大的争议。而实际上,标注文化来源应是基本商业伦理,“非遗是人类共同的遗产,应标注文化来源,促进文化间的尊重与理解。”上麒广告公司创始人杨正华表示。

这种文化敏感的本质,也源于一些品牌对非遗的“快餐式消费”。从良告诉《FBeauty未来迹》:“一部分品牌做非遗追求短平快拿来主义,花钱拍短片放到产品上,然后就结束了,某些非遗工艺比较繁琐,品牌如果只简单呈现,消费者拿到手可能认为没有保存的意义,从而对非遗产生误解。”

YANG DESIGN策略总监黄晓靖也直言:“有些联名产品只是为了蹭非遗的热度,将非遗工艺仅做出平面化的图案直接铺满包装,既无现代性转化,更无功能性关联。”

但破局之道已在实践中萌芽。

毛戈平的大漆螺钿耳饰提供了一个不错的示范,将桂花形态的螺钿附于桐木胎体,历经繁复工序与纯手工打磨,以非遗手工艺赠品体现品牌溢价;观夏则深入安徽泾县纸厂,以古法造纸工艺复刻《山海经》装置,将非遗转化为空间艺术语言。

毛戈平大漆螺钿耳饰、观夏以古法造纸工艺复刻《山海经》装置

毛戈平大漆螺钿耳饰、观夏以古法造纸工艺复刻《山海经》装置

这些实践指向非遗联名的黄金法则:功能性关联、现代性转化、在地性溯源。

政策驱动也在为非遗联名注入新动能。2023年《非物质文化遗产数字化保护条例》的出台,推动非遗从“抢救性保护”转向“生产性创新”。

花西子与苏绣传承人卢梅红共创打造的刺绣限定系列气垫产品,以“兰花、青山、比翼鸟、双叶荷”为设计灵感,采用了纳米光绣技术精准复刻苏绣细腻纹理,使传统工艺因科技而突破载体限制,成为触手可及的美妆语言。这种“技术+文化”的双螺旋模式,是数字化赋能的典型案例,也正在重构非遗联名的价值链条。

花西子刺绣限定系列

花西子刺绣限定系列

与此同时,一些品牌也开始探索“非遗联名+公益”的闭环模式。

薇诺娜2024年开启“特护非遗行动”,发起的核心原因是只要还有人使用非遗,非遗才不会消失。目前推出的联名产品将传统工艺与现代设计融合,实现非遗文化保护与创新;还向非遗传承方捐赠公益基金,助力非遗技艺的传承与教育;联动其他品牌,形成“1+1>2”的传播效果,推动非遗文化进入年轻消费者的日常生活。

橘朵在今年4月也正式开启全新公益计划“让美被看见”,首站携手畲乡景宁,推出“美的传送带”公益联名彩妆系列,通过公益宣传片、金句海报、“畲族三公主妆容”吸引游客前往体验,让民族美学以鲜活的方式走进大众视野。

“这一模式不仅让非遗技艺‘被看见、被使用、再发展’,还通过产品创新赋予其现代生命力。”薇诺娜表示,未来还将探索更多可持续的联动方式,让传统文化与现代护肤科技共同绽放光彩。

非遗联名若想摆脱“昙花一现”的命运,必须建立系统化的文化基建——从产品设计到消费者教育,从技艺扶持到生态共建,每一步都需要品牌以“匠人精神”深耕细作。

长期主义者的文化基建

非遗联名的价值,最终取决于品牌是否愿意将文化沉淀为组织能力。金馨告诉《FBeauty未来迹》:“与非遗的持续性合作,比如系列化设计、消费者体验活动等等,能够提升品牌的文化价值与市场竞争力。”

可见,非遗联名不是市场部的短期KPI,而应是品牌文化建设的百年工程。

在美妆的长期主义文化建设上,已走过150多年历史的资生堂无疑是业界标杆之一。从1916年成立“意匠部”专攻容器设计,到2018年升级为“创意本部”应对数字时代,早已形成“資生堂らしさ”(资生堂风格),这家企业始终将文化基因视为一场“马拉松”。

资生堂执行董事、首席创意官山本尚美在外媒采访中透露,资生堂设计师入职后需用一年时间手写企业字体。他认为:“这不是机械临摹,而是通过身心统一的练习,理解品牌美学的呼吸节奏”。“创意本部”还要求设计师跨界酒造、车企甚至钢琴厂创作,探索新的设计可能性,但所有方案必须通过“是否具备资生堂风格”的隐性检验。

可见,这种难以量化却深入骨髓的美学共识,实则是资生堂设计部百年间持续迭代的系统性成果。

花西子的投入也具有战略纵深感。

其2021年开始的“薪火传承计划”并不局限于产品与非遗的联名,而是构建了一个包含非遗课堂、校服捐赠、传承人扶持的立体化工程。2023年,品牌为内蒙古科尔沁地区3300名蒙古族学生设计现代民族校服;2024年,与苏绣传承人卢梅红合作的刺绣限定系列,更将销售额的固定比例投入非遗保护基金。

这种“商业—公益”闭环,使花西子的非遗合作升维为品牌的文化护城河。

实际上,中国品牌在挖掘本土文化上本就具备天然优势。“文化基因的天然契合、在地资源整合能力以及天然具备的情感共鸣和民族自信的红利,使得中国品牌与非遗的合作作为‘行走的文化名片’,更能激发大众对民族文化的自豪感。”薇诺娜负责人表示。

但优势背后亦有需要进步的方向,当下很多国际品牌通过非遗联名进一步贴近中国市场,背后便是其全球化的品牌叙事能力。在这个层面,奢侈品牌往往是积极的探索者。

比如路易威登2024年中秋礼盒以陕西旬邑彩贴剪纸为灵感,将“抓髻娃娃”“玉兔捣药”等中国传统神话故事融入现代设计,配套剪纸工具与体验手册,将民俗文化转化为全球消费者可参与的互动仪式。

路易威登2024年中秋礼盒

路易威登2024年中秋礼盒

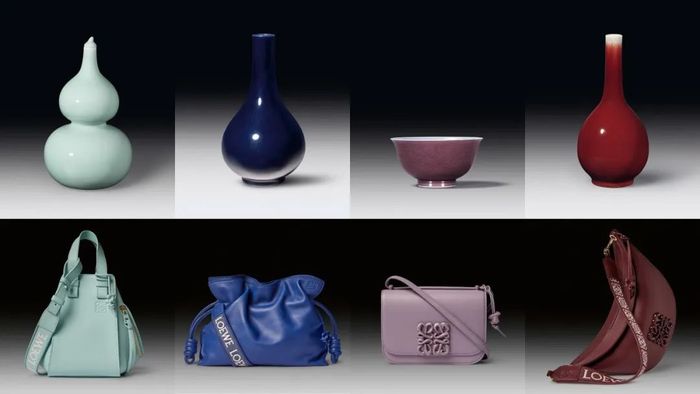

罗意威单色釉系列则将明清陶瓷的秋葵绿、胭脂红等釉色复刻于皮革包袋,通过釉面处理技术赋予材质陶瓷般的光泽感。

博柏利与竹编艺术家钱利淮合作了以“我们”为主题的竹编艺术装置系列,将品牌格纹转化为竹编语言,以“缘分”为叙事内核,连接东西方审美。

博柏利竹编艺术装置系列

博柏利竹编艺术装置系列

对中国品牌来说,“需要学习如何将非遗故事转化为国际通用语言,探索AR交互、环保材质等全球性议题,增强文化输出的穿透力。”薇诺娜负责人进一步表示,“还需要提高科技赋能非遗的深度创新能力,当前中国品牌大多数还停留在对非遗技艺的工艺改良阶段,而国际品牌则更擅长将非遗与尖端科技结合。”

当短期的联名热潮退去,真正的长期发展方向已然清晰。国际品牌的百年积淀提醒我们:非遗的终极价值不在于成为营销标签,而在于沉淀为品牌的文化操作系统。

中国品牌既有“国潮崛起”的东风,更需构建从在地资源到全球叙事、从技艺保护到科技赋能的完整生态链。唯有如此,方能让世界看到中国文化既古老又蓬勃的双重魅力。

在这场文化马拉松中,唯有那些愿意俯身倾听文化脉搏,并为之搭建长效机制的品牌,才能真正收获时间的馈赠。