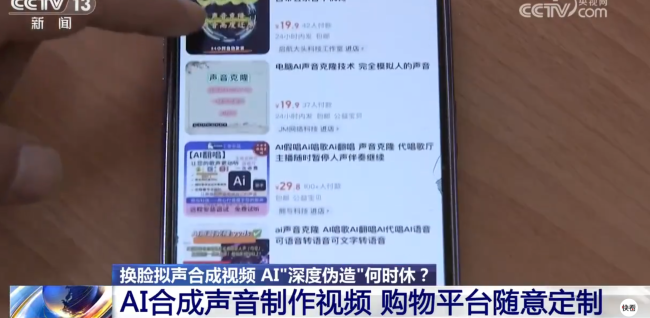

花58元就能买到AI合成带货视频 央视起底购物平台定制AI合成视频,带货视频可“定制”

摘要:

近日,央视曝光了一则引发广泛关注的新闻——在多个购物平台上,花费几十元就能轻松定制一段“AI合成带货视频”。这种技术看似高端复杂,实际上早已悄然流入普通市场,甚至形成了一条灰色产业...

摘要:

近日,央视曝光了一则引发广泛关注的新闻——在多个购物平台上,花费几十元就能轻松定制一段“AI合成带货视频”。这种技术看似高端复杂,实际上早已悄然流入普通市场,甚至形成了一条灰色产业... 近日,央视曝光了一则引发广泛关注的新闻——在多个购物平台上,花费几十元就能轻松定制一段“AI合成带货视频”。这种技术看似高端复杂,实际上早已悄然流入普通市场,甚至形成了一条灰色产业链。

花58元就能买到AI合成带货视频 央视起底购物平台定制AI合成视频,带货视频可“定制”

声音、脸部皆可合成,58元“定制”视频成现实

据央视记者调查,在一些购物平台上,只需搜索关键词如“声音克隆”“AI合成”等,就会弹出大量提供相关服务的商家。这些商家公开叫卖AI换声、换脸服务,价格从几十元起步,门槛极低,令人震惊。

一位记者亲自下单体验,仅花了58元,便在某网店定制了一段“记者本人”出镜的带货短视频。整段视频中,记者的面容和声音都与本人极为相似,甚至连语气和神态都十分逼真,若非当事人知情,很难分辨真假。

商家表示,只需客户提供一小段语音样本(大约一分钟左右)、一张照片或者一段视频素材,AI技术便可模拟其声线及面部动作,将任意台词“嫁接”到客户提供的人物形象上。声音合成的价格通常按照字数计费,每百字20元到50元不等,而整合成完整视频则另算价格。

专家:普通人已能“轻松伪造”个人视频形象

尽管专家指出,目前多数AI换脸、换声类软件仍属于半专业工具,操作复杂程度并非人人能掌握。但事实表明,经过“包装”后的服务,已经让门外汉也能简单上手。尤其是在商家的“模板化操作”下,只需提交素材,其余的由技术方一键生成,完全不需要使用者具备任何技术背景。

央视记者也指出,这类AI合成服务正在快速普及,成为不少“短视频带货”商家的“隐形工具”。许多店铺甚至将AI主播打造成全天候不间断直播的人设,通过循环播放录制好的AI视频,节省了高昂的人工成本,同时还能“量产”带货内容。

真假难辨,法律风险令人担忧

AI合成视频之所以引发担忧,除了技术本身的突破,更关键在于其对真实身份与内容的混淆所带来的潜在风险。一旦被用于非法用途,如诈骗、诽谤、舆论操控等后果,将非常严重。

一位法律人士指出,AI换脸换声一旦未经本人授权使用,不仅涉嫌侵犯肖像权、姓名权,还可能触犯《民法典》中对人格权保护的相关条款。尤其在商业场景下,擅自使用他人面容与声音牟利,构成侵权的风险极高。

目前我国尚未形成针对AI合成视频的系统性立法,但有关部门已多次发出警示信号。例如,2023年出台的“生成式人工智能服务管理暂行办法”中,就明确规定不得利用AI技术制作虚假信息、误导公众,更不得损害他人合法权益。

然而,面对技术的迅猛发展,现有法律框架仍显滞后。AI换脸、换声的泛滥,给个人信息安全、舆论生态乃至公共秩序都带来了新的挑战。

谁在用?谁在卖?灰色市场悄然成型

这类服务的提供者主要分为两类:一类是以小型技术工作室为主,通过接单盈利,服务内容包括AI换声、换脸、合成广告等;另一类则是一些“平台型商家”,在多个电商平台开设店铺,承接各类“定制视频”业务,甚至形成标准报价和服务模板。

而下单者也多种多样。有自媒体从业者、短视频内容生产者,也有电商平台卖家,甚至不乏有人用于私人娱乐或“恶搞”他人。由于行业缺乏有效监管,部分商家甚至明示“可仿任意明星、主播形象”,在暗地里挑战法律红线。

一位业内人士坦言,部分AI合成技术已经达到了“真假难辨”的地步,如果被别有用心者利用,很容易制造混乱甚至引发刑事案件。“你能看到的样子、听到的声音,都可能是假的。”他说。

从便利工具到舆论风险,AI视频的“双刃剑”效应

AI技术本身并非原罪。从某种角度看,它的出现确实极大提高了内容生产效率,特别是在短视频、在线客服、虚拟主播等领域,已具备广泛应用价值。然而,当它被用来模仿、篡改甚至伪造真人形象时,风险也随之暴露。

尤其是在直播电商领域,消费者原本信任的“主播”是否真的存在?推荐产品的“意见领袖”是否真实体验过商品?AI的介入模糊了界限,也削弱了信任。

专家指出,在技术与商业的交汇点上,迫切需要监管跟上速度,建立起完善的规则体系,既鼓励创新,又防范滥用。同时,平台方、服务商和使用者也应自觉守法,不越“红线”。

看似玩笑,实则隐患重重

从58元就能定制一个“虚拟自己”的视频,到广泛存在的声音克隆与AI换脸业务,一场新的信息安全挑战正在悄然展开。这不仅是技术的炫技,更是对社会伦理、个人隐私和法律边界的深度考验。

在AI不断渗透进日常生活的今天,每个人都可能在不知情的情况下,被“复制”成另一个自己。如何在便利与风险之间找准平衡点,将是技术发展过程中必须面对的一道现实难题。