月赚200万不涨工资?胖东来员工幸福学VS永辉资本效率论

摘要:

2025年3月底,中国超市周活动现场上演了戏剧性一幕:当永辉高管在台上宣讲调改成果时,胖东来创始人于东来突然登台,质问永辉郑州信万店“月赚200万为何不涨工资”,直言“把60%-7...

摘要:

2025年3月底,中国超市周活动现场上演了戏剧性一幕:当永辉高管在台上宣讲调改成果时,胖东来创始人于东来突然登台,质问永辉郑州信万店“月赚200万为何不涨工资”,直言“把60%-7... 2025年3月底,中国超市周活动现场上演了戏剧性一幕:

当永辉高管在台上宣讲调改成果时,胖东来创始人于东来突然登台,质问永辉郑州信万店“月赚200万为何不涨工资”,直言“把60%-70%利润分给员工,比任何口号都管用”。

这一事件迅速冲上热搜,不仅撕开了传统商超“利润至上”的遮羞布,更将胖东来与永辉的价值观冲突推至台前。

这场争议背后,是中国零售业长达一年的“胖东来式改造”实验——永辉、步步高等企业试图复制胖东来的“员工幸福驱动顾客满意”模式,却在资本压力与价值观冲突中步履维艰。

截至2025年3月,永辉已完成47家门店调改,员工薪资最高涨幅达50%,但同期亏损却扩大至7786万元。

这场实验究竟是传统商超的救赎,还是资本游戏的“新皮肤”?答案或许藏在那些被改造的门店、员工与消费者的真实故事里。

从“万人空巷”到“排队退潮”:一场理想主义的商业实验

2024年6月,郑州信万广场永辉超市调改首日,货架上的胖东来自有商品被抢购一空。

188万元的日销售额、1.2万人的客流量,让这家曾经日均仅13.5万元的门店瞬间成为“网红打卡地”。这让整个行业为之振奋,仿佛找到了对抗电商冲击的“灵丹妙药”。

这场狂欢迅速蔓延全国:西安中贸广场店两日销售额破320万元,日均客流超1.4万人;北京通州万达店闭店改造,成为北京第8家调改门店,坪效飙升至8000元/㎡,接近胖东来9000元/㎡的水平。

永辉甚至喊出“2025年改造200家门店”的激进目标,名创优品创始人叶国富更以62.7亿元入局,试图将胖东来模式推向全国。

然而,爆改的代价远超预期。

北京房山印象城店首周销售额1157万元的背后,是单店超800万元的高昂改造成本。叠加薪资上涨压力,现金流告急。

消费者的评价也逐渐分化:“货架布局确实像胖东来,但员工服务明显不够热情”“部分商品价格比普通永辉店还高,感觉只是换了个壳。”

一位郑州消费者直言:“胖东来的DL系列商品在永辉调改店占了80%,但自有品牌的竞争力差远了。”

员工层面同样暗流涌动。

尽管薪资普遍上涨30%,但工作强度大幅增加,“委屈奖”“周二闭店”等制度并未落地。某调改店员工透露:“以前每天工作8小时,现在经常加班到晚上10点,管理层只盯着销售指标,根本不管我们累不累。”

这种“形似神离”的改造,使胖东来模式的核心价值难以真正落地。

这场实验暴露了商业世界的残酷法则:胖东来在许昌能实现“30%利润分给员工”,因其区域垄断带来的供应链成本优势;而永辉全国扩张的基因,注定其难以复制这种“小而美”模式。

当资本期待短期回报与长期价值观投入产生冲突,调改门店的热度消退便成为必然。

价值观撕裂:资本效率论与员工幸福学的博弈

名创优品入主永辉后,叶国富在许昌全球供应商大会上宣称:“永辉必须成为更适合中国家庭的国民超市。”

图源:永辉超市官网

但市场看到的却是另一番景象:2025年计划关闭250-350家低效门店,同时斥资60亿元改造200家“胖东来式门店”。这种“一边关店一边烧钱”的策略,被业内人士解读为“用资本换时间”:通过胖东来的流量光环快速提振股价,再通过供应链整合压缩成本。

这恰恰与胖东来的逻辑背道而驰。

这场改造实验的根本分歧,实则是两种商业价值观的正面碰撞:

胖东来“员工幸福学”的核心公式,是用“高人力投入+低损耗率+高复购率”得到的“可持续盈利”。

而永辉等连锁商超执行的“资本效率论”,则是通过“压缩人力成本+加大规模扩张+提升供应链议价权”从而管理资本市场估值。

于东来在中国超市周公开批评:“企业年赚200万就该满足,剩下的钱应该分给员工。”

图源:永辉超市官网

胖东来的成功源于其独特的“三高”模式——高工资、高福利、高成本,这一模式的核心是“将利润反哺给员工与顾客”。

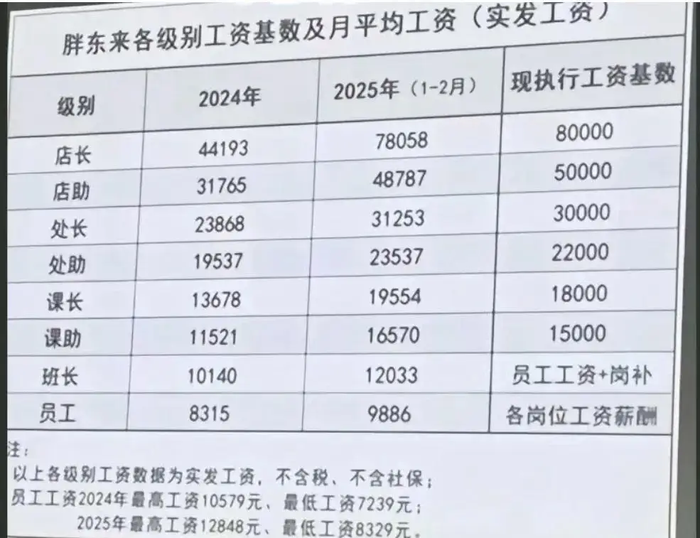

在胖东来,员工平均实发月薪达9886元,店长月薪更是高达7.8万元,远超行业平均水平。

这种“先分配后盈利”的理念,让员工真正将企业视为“命运共同体”,从而创造出极致的服务体验。

然而,传统商超却陷入生存焦虑,管理层坦言:“我们也想涨薪,但首先要保证企业活下去。”

这种“先盈利后分配”的逻辑,与胖东来“先分配后盈利”的理念形成鲜明对比。

某零售分析师指出:“胖东来在许昌的垄断地位使其能承受高人力成本,但全国性连锁企业很难复制。”

供应链效率的差异进一步割裂了两种模式。

胖东来凭借在许昌超80%的绝对市场占有率,可与本地农户签订独家直采协议,将生鲜采购成本压低至永辉的60%;而永辉全国745家门店的规模,反而成为负担——其毛利率从21.5%降至20.84%,部分区域门店的物流成本占比高达12%。

这种差异直接体现在商品竞争力上:胖东来DL系列自有商品占比超50%,且通过“爆品逻辑”形成差异化;而永辉调改店80%的商品依赖胖东来供应链,自有品牌“辉妈到家”预制菜因缺乏研发投入,复购率不足胖东来的1/3。

叶国富的“三提两降”战略,即提人效、提业绩、提毛利,降成本、降费用,更是将矛盾推向极致。

他要求永辉将生活用品类毛利从15%提升至30%,但消费者发现,调改后的永辉门店虽引入胖东来同款商品,定价却高出10%-15%。这种“形似神离”的操作,让永辉陷入“既想蹭流量又不愿让利”的尴尬境地。

价值观的撕裂甚至蔓延至战略决策层。于东来在供应商大会上直言:“叶国富是花钱买罪受,我要是早认识他,绝不会让他进这个赛道。”而叶国富则坚持“减亏优先”,计划2026年前关闭所有低效门店,将资源集中在200家调改店上。

这场“效率优先”与“人性至上”的博弈,本质是零售业对“规模神话”的集体反思——当永辉市值从千亿跌至409亿元,胖东来却用不足3万平的单店创造日均百万坪效,行业不得不承认:盲目扩张的时代已经终结。

生死突围:传统商超的“形神之辩”与未来出路

中国零售业正经历结构性危机。

2024年社会消费品零售总额增速仅3.5%,永辉、步步高等头部企业合计关闭超200家门店。电商平台凭借30分钟送达的即时零售,抢走40%的生鲜市场份额;山姆、Costco等会员店则以“高质低价”策略,吸引中产家庭批量采购。传统商超陷入“高端打不过会员店,低价拼不过社区团购”的双重绞杀。

图源:pixabay

胖东来模式带来的不全是泡沫。北京槐房万达永辉调改后增设“便民缝补站”“免费充电桩”,东莞门店引入“周二闭店”制度。这些细节显示局部进步。

但更多企业陷入“形似神离”的陷阱:永辉学习胖东来的“员工委屈奖”,却未公布具体实施细则;模仿胖东来“产地溯源直播”,但直播间观众不足百人;郑州调改店员工吐槽“早上背胖东来文化,下午算绩效扣款”,暴露科层制与人性化管理的本质冲突。

行业专家指出,调改的关键在于“形神兼备”。盘古智库研究员江瀚表示:“对于其他品牌来说,学习和借鉴胖东来的成功经验是必要的,但更重要的是要在学习过程中找到适合自己品牌和市场环境的经营模式和策略。”这意味着企业需要在利润分配、供应链效率、管理逻辑等方面进行系统性变革。

图源:pixabay

这场调改运动的真正价值,或许在于倒逼行业反思。

当叶国富宣布“三年孵化100个亿元级单品”时,当永辉将供应链大会搬到胖东来大本营许昌时,传统商超终于该意识到:传统商超的出路不在于复制胖东来的“形”,而在于学习其“神”——以人为核心,通过商品和场景创新,重新建立与消费者、员工的情感连接。

这需要企业放弃对规模扩张的执念,转向精细化运营和价值观驱动,这才是零售业真正的“价值链条”。

于东来的“打断发言”,不仅是对永辉的当头棒喝,更是对整个零售业的深刻警示。

传统商超若想突破困局,必须直面价值观的重构,在效率与温度之间寻找平衡点:将60%-70%的利润返还员工,建立“利润共享”机制;强化自有品牌开发,通过直采模式降低成本、提升品质;结合区域消费特征,优化服务场景,如东莞社区店引入“24小时自助洗衣区”,郑州门店开设“老年购物专场”,这些基于区域需求的微创新,或许比照搬胖东来标语更有效。

商业的本质不是资本游戏,而是让员工幸福、让顾客感动。当传统商超不再把胖东来当作“流量密码”,而是真正理解其“以人为本”的底层逻辑,中国零售业或将迎来真正的价值重生。